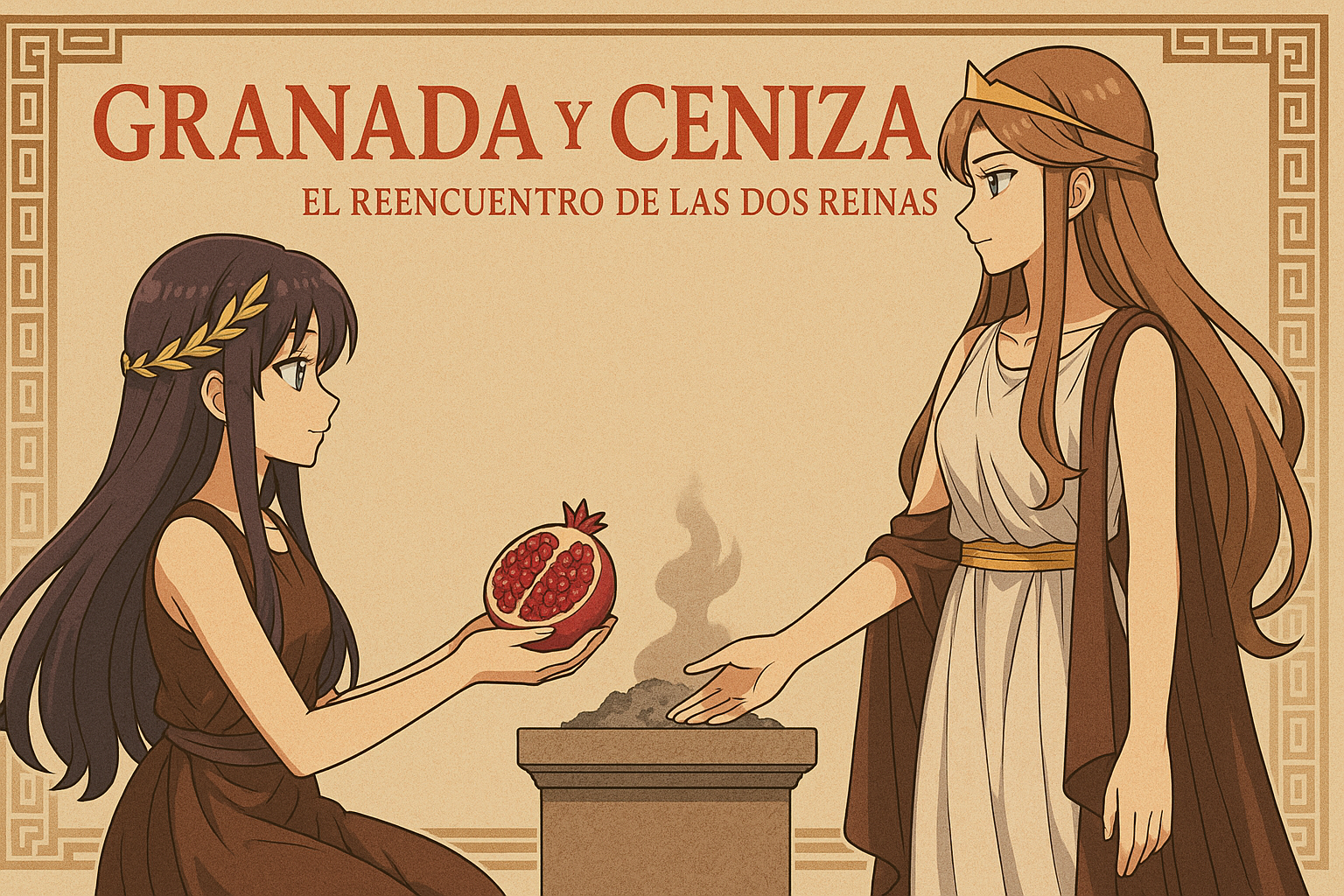

La granada descansaba en su palma como un corazón aún tibio, húmeda, abierta, las semillas brillantes como rubíes bajo una luz que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Perséfone la contemplaba con el recogimiento de quien sabe que cada semilla encierra una decisión. No era hambre lo que la llevó a probarla tiempo atrás, sino destino. Hoy, otra decisión se le exigía.

Ascendió sola. Sin escoltas de sombra, sin flores que brotaran a su paso. Su túnica arrastraba el polvo del inframundo, mezclado con el perfume marchito de jardines que alguna vez existieron solo en los sueños de Hades. Y en los suyos.

La tierra, aún dormida, reconocía su presencia. El aire temblaba, pero no florecía. Perséfone no venía a sembrar vida. No todavía.

Caminó hacia el templo olvidado en las colinas de Arcadia. Nadie le dio la bienvenida. Las sacerdotisas dormían, atrapadas en visiones enviadas por la tierra misma. Las estatuas se inclinaban levemente, como recordando, no adorando. Y en el centro, como un tambor apagado, reposaba el altar: agrietado, cubierto de musgo, pero aún esperando algo.

Y entonces lo sintió. La otra.

No necesitaba verla. La presencia de Hera era un peso que modificaba el mundo. La piedra se endurecía, el aire se alisaba. Perséfone no se detuvo. No ofreció palabras. Había venido a abrir espacio, a entregar el umbral.

Se arrodilló ante el altar, donde la ceniza aún guardaba calor. Una brasa invisible. Allí, depositó la mitad de su granada. La sangre del fruto se escurrió lentamente sobre las cenizas. No chispeó. No ardió. Se hundió en la materia gris como si buscara el centro del mundo.

—He venido sin flores —susurró Perséfone al altar—. No traigo ni la promesa de la primavera ni la indulgencia de la reina amada.

Tocó la piedra. Las grietas respondieron. Como si escucharan.

—He venido porque me recuerdo. Porque antes de ser esposa, fui hija. Antes de ser raptada, fui elegida. Y ahora... ahora soy sombra que florece.

Sus ojos se alzaron, encontrando los de Hera al fin, aunque no hablaran aún. El silencio entre ambas no era vacío: era historia comprimida.

—No soy Kore desde hace mucho, Hera —dijo Perséfone con voz suave, pero firme—. Tú también has cambiado.

La Reina del Inframundo volvió la vista al altar. Las palabras no eran reproche, sino reconocimiento. No había veneno en ellas, solo memoria.

—Nos quieren divididas. A ti, Hera, como la celosa. A mí, como la sumisa. Pero no lo fuimos nunca. Solo lo fuimos para ellos.

El viento se detuvo. El templo pareció contener el aliento.

—Este es tu momento. No tu juicio. No tu rabia. Tu espacio. El mundo no ha temido suficiente. Ni ha comprendido.

La diosa del inframundo se puso de pie. No necesitaba bendecir, ni aprobar, ni explicar.

—Hazlo arder —dijo con voz suave, pero definitiva—. Yo volveré cuando el humo haya danzado lo suficiente. Cuando lo fértil vuelva a necesitar lo justo.

Y entonces se volvió. No para huir. No para rendirse.

Se retiró como una reina que entrega la escena no por debilidad, sino por sabiduría. Dejó ceniza humedecida por la sangre del fruto. Dejó silencio. Dejó el mundo sostenido en el filo exacto de la balanza.

Las sacerdotisas comenzaron a despertar, pero no hablaron. Las estatuas parpadearon en piedra. Hera, detrás, aún no había pronunciado palabra. Pero el cielo ya se oscurecía, apenas lo suficiente, como si reconociera que una antigua voluntad estaba a punto de hablar. No un rayo. No una lluvia. Algo más profundo. Más inevitable.

Y Perséfone, ya en el umbral del bosque, sonrió. Porque solo cuando una reina se retira, otra puede reinar con todo su fuego.

Ella florecería después. Siempre después del incendio.