Luces de la Italia Renacentista

– 1555dc - 1605dc -

Las aguas del Mediterráneo se extendían ante mí como un tapiz de zafiro cuando puse pie en las tierras de la Italia renacentista. El aire estaba impregnado del aroma a especias traídas de Oriente y del perfume de los jardines que adornaban las villas de los nobles. Había llegado en un tiempo de esplendor y cambio, un período en el que el arte, la ciencia y la filosofía desafiaban las antiguas estructuras de poder. No sabía exactamente cuánto tiempo me quedaría, pero presentía que en esta tierra hallaría maravillas que marcarían mi corazón inmortal.

La lengua italiana, con su cadencia melódica, pronto se convirtió en un cántico familiar para mis oídos. Aprendí sobre sus raíces en el latín, sobre cómo las antiguas glorias de Roma seguían vivas en cada piedra de sus acueductos y en cada columna de sus templos. Recorrí las ruinas de la antigua capital del Imperio, contemplando los vestigios de un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres, y entendí cómo aquel pasado aún influenciaba el presente. Vi mosaicos desenterrados, esculturas restauradas con devoción y manuscritos donde los sabios redescubrían el conocimiento perdido de los antiguos.

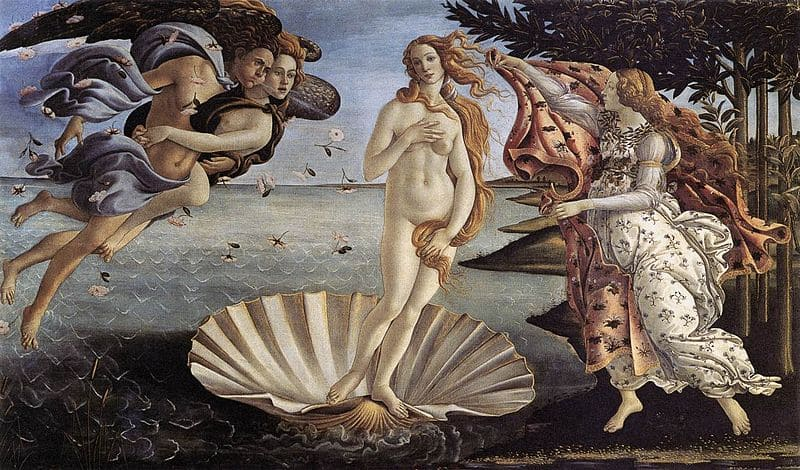

En Florencia, epicentro del Renacimiento, fui testigo de la maestría de los artistas que inmortalizaban la belleza humana en el lienzo y el mármol. Caminé por los talleres donde los aprendices molían pigmentos y mezclaban aceites para crear colores que desafiaran el tiempo. Vi a los alumnos de Miguel Ángel dar vida a figuras de una realidad casi divina. El manierismo ya daba paso a una nueva corriente de dramatismo y expresión, y yo no podía apartar los ojos de aquellas composiciones en las que la luz y la sombra se entrelazaban con maestría.

Las cortes italianas eran otro mundo en sí mismas. Bajo los techos dorados de los palacios, duques, príncipes y cardenales tejían alianzas y traiciones con la misma facilidad. Fui recibida en una de estas cortes como una dama extranjera de linaje incierto, lo que me permitió observar, entre mascaradas y banquetes, cómo el poder se disputaba entre susurros y miradas. En la corte de los Medici, descubrí el arte del mecenazgo, donde la grandeza de un artista dependía de la generosidad de su benefactor.

No toda Italia era esplendor. La Inquisición extendía sus sombras sobre pensadores y científicos. En las plazas, vi libros arder en hogueras y escuché sermones que condenaban el conocimiento. Sin embargo, la resistencia se gestaba en las bibliotecas secretas y en los estudios de los alquimistas, donde los manuscritos prohibidos se copiaban con fervor. Asistí en secreto a debates entre humanistas y teólogos, donde se discutía el destino del hombre y su lugar en el cosmos. Galileo Galilei, con su mirada al firmamento, comenzaba a desafiar el dogma con sus observaciones del cielo. Me pregunté cuánto tardaría la humanidad en aceptar la verdad de sus descubrimientos.

Las mujeres, aunque limitadas por las costumbres de la época, también encontraban formas de desafiar su destino. Conocí a escritoras, pintoras y poetisas que, a pesar de las restricciones impuestas, lograban hacerse un lugar en la historia. Escuché las palabras de Moderata Fonte, quien escribía sobre la igualdad de los sexos, y vi los retratos de Sofonisba Anguissola, quien con su pincel desafiaba el dominio masculino del arte. Fue en ellas donde hallé el verdadero espíritu de lucha de este tiempo.

Las disecciones anatómicas, aunque censuradas, eran practicadas en los rincones ocultos de las universidades. Presencié una de ellas, viendo cómo los estudiosos desentrañaban los secretos del cuerpo humano. Comprendí que la medicina avanzaba con cada corte preciso, con cada descubrimiento hecho en la penumbra de aquellas salas frías donde los cadáveres se convertían en mapas del conocimiento.

En la vida cotidiana, me mezcle entre los habitantes de las ciudades. Recorri los mercados, probé las frutas exóticas que llegaban de las colonias y admiré los ricos tejidos de damasco y terciopelo. Entré en panaderías donde el aroma del pan recién horneado me envolvía, y observé a los artesanos dar forma a instrumentos musicales, a espadas y a joyas que reflejaban la luz como estrellas atrapadas en metal.

En las noches, el teatro se convertía en un refugio de entretenimiento y crítica social. Vi las primeras representaciones de la Commedia dell'arte, donde arlequines y pícaros hacían reír al pueblo con sus burlas a la nobleza. En secreto, asistí al nacimiento de la ópera, un género que pronto revolucionaría la música.

Mis pasos me llevaron a Roma, donde las obras financiadas por los papas transformaban la ciudad en un esplendor de columnas y frescos. La Basílica de San Pedro emergía con una grandeza que desafiaba al cielo, y en sus muros sentí el eco de siglos de fe y ambición.

El conflicto entre los estados italianos era constante. La influencia de España se sentía en cada ciudad, y las luchas por el dominio de la región se libraban tanto en los campos de batalla como en los salones diplomáticos. Aprendí que en Italia, como en todo el mundo, el poder era efímero y la historia se escribía con sangre y tinta por igual.

Finalmente, tras décadas de aprendizaje y maravilla, llegó el momento de partir. Mi despedida fue en un banquete en Florencia, donde la música y la conversación fluían como el vino en las copas. Bailé por última vez bajo los candelabros de un palacio, sabiendo que mi rastro se desvanecería con el alba. Dejé atrás una joya en la casa de un noble, un recuerdo de mi paso fugaz por esta era.

Subí a un carruaje antes del amanecer, viendo las torres de la ciudad desvanecerse en la bruma. La Italia renacentista quedaba atrás, pero sus ecos seguirían en mí por toda la eternidad.