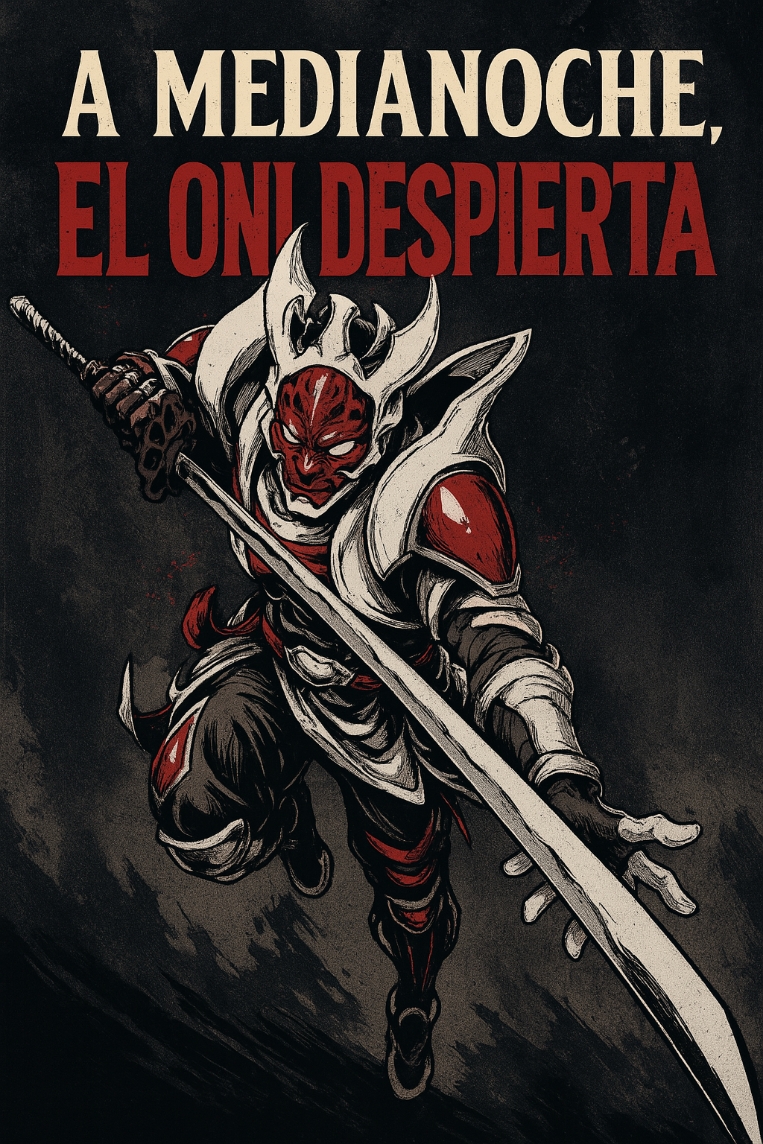

Prólogo - Ecos de Sangre

Sinopsis:

Entre el humo del incienso y el murmullo distante de Shinjuku, Rei Arakawa cierra otro caso. Pero cada archivo que guarda es una herida más abierta, un recordatorio de que incluso los monstruos necesitan dormir… hasta que la medianoche los obliga a despertar.

El reloj marcaba las 11:47 a.m.

El sol apenas se filtraba entre los edificios grises de Shinjuku, y la luz que alcanzaba la oficina era tenue, casi moribunda, los rastros de una lluvia creciente se acercaba.

El humo del cigarrillo formaba espirales que se perdían en el techo mientras Rei Arakawa hojeaba el informe de su último caso. Su escritorio era un cementerio de papeles, fotografías y colillas de cigarro.

Una mancha de sangre seca en una de las carpetas lo obligó a detenerse.

Cerró los ojos y el recuerdo volvió.

La noche anterior, la lluvia golpeaba los callejones con furia.

Entre las luces de neón y los gritos ahogados, una criatura de ojos amarillos se arrastraba por el asfalto mojado.

Tenía forma humana… hasta que ya no.

Rei se alzó frente a ella, su modo Oni activado, el filo de su katana temblando bajo la tormenta.

Su voz, ronca y cansada, apenas se escuchó:

> “No hay cielo para los tuyos. Ni para mí

El aire se quebró con el rugido distorsionado del Yokai a los pies del híbrido. Su cuerpo humano se distorsionó — piel desgarrándose, músculos tensándose, cuernos emergiendo de su frente.

Rei, en su forma Oni, dejaba vislumbrar su aura carmesí emanando de él mientras ejecutaba a su presa.

El Oni despertaba.

Un corte limpio.

Un destello carmesí.

La criatura cayó con un gemido que se apagó junto con el trueno.

El agua se mezcló con la sangre, y Rei permaneció de pie, bajo la lluvia, mientras su aliento humeaba.

El monstruo había muerto… pero él sabía que no era el único

[Presente]

De regreso en su oficina, Rei cerró la carpeta.

Sus ojos se perdieron en la ventana, observando el flujo constante de la ciudad.

Nadie allá afuera sabría nunca que, anoche, un demonio fue asesinado a unas cuadras del distrito rojo.

Encendió otro cigarrillo.

El sonido del papel al quemarse en la punta del fuego rompió el silencio.

> “Caso cerrado,” murmuró.

“Pero el infierno sigue abierto.”

El teléfono permanecía quieto sobre el escritorio.

La calma antes del siguiente cliente, del siguiente monstruo.

De la siguiente medianoche.

Porque cuando las sombras vuelven a moverse…

el Oni siempre despierta.

El sonido de la lluvia se había vuelto más denso.

Las gotas golpeaban el cristal con un ritmo hipnótico, como si el cielo quisiera recordarle que nada cambia, ni siquiera cuando uno lo intenta.

Rei seguía frente a la ventana, el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos.

El humo dibujaba siluetas que se deshacían con el aire tibio del calefactor.

En la mesa, la carpeta cerrada marcaba el final de un caso… y el principio de otro.

El chirrido de la puerta lo sacó de sus pensamientos.

Alguien había entrado.

Rei no se giró.

—Hoy no atiendo —dijo con voz grave, sin emoción, exhalando el humo por la nariz—. Vuelve mañana.

Hubo un silencio breve.

Luego, una voz cálida, cargada de algo que no escuchaba hacía mucho tiempo: esperanza.

—¿Kagetsu...?

El cuerpo de Rei se tensó.

Aquella palabra… ese nombre.

Uno que creía enterrado junto con los muertos del pasado.

Se giró despacio, con los ojos afilados como cuchillas.

El hombre frente a él tendría poco más de cuarenta años, aunque el cansancio lo hacía parecer mayor.

Llevaba un abrigo gris oscuro empapado por la lluvia, la barba crecida y el cabello revuelto, con unas gafas redondas empañadas.

Sus manos temblaban apenas, no de miedo, sino de emoción.

En sus ojos había una mezcla extraña: nostalgia, alivio… y un toque de culpa.

Rei lo observó unos segundos antes de hablar.

—Lo siento, me confundes con alguien más.

Pero el hombre sonrió, esa clase de sonrisa rota que solo existe en quienes han perdido demasiado.

—No, no me equivoco… tú eres él.

—Te dije que no—

—Eres Kagetsu, el asesino de demonios.

El aire se congeló.

Rei soltó una carcajada suave, seca, incrédula.

Se acercó lentamente al escritorio, apoyando una mano sobre la madera.

—Hace tiempo que nadie me llama así —dijo con voz baja, casi divertida—. Pero te repito: no sé de qué hablas.

El hombre negó con la cabeza.

—Esa forma de hablar. Ese tono arrogante. No cambiaste nada…

—Quizás deberías revisar tu vista, viejo.

—No, Kagetsu. No se puede olvidar una mirada como la tuya.

Rei lo sostuvo en silencio, sin dejar entrever nada.

Su rostro seguía impasible, pero algo en su interior se movía, como una vieja cicatriz que ardía bajo la piel.

Finalmente suspiró.

—Está bien, cuéntame tu historia —dijo mientras se sentaba, cruzando una pierna sobre la otra—. Pero si esto termina siendo una pérdida de tiempo, te voy a cobrar el doble.

El hombre asintió, dejando caer unas gotas de lluvia sobre el piso de madera.

Y mientras el reloj marcaba el mediodía, Rei encendió otro cigarrillo y escuchó.

Después de todo, el dinero era dinero.

Y los fantasmas del pasado… a veces también pagaban en efectivo.

El sonido del reloj llenaba la oficina con su tic-tac cansado.

La lluvia seguía cayendo, pero más lenta, como si incluso el cielo escuchara lo que estaba por decirse.

El hombre se había quitado el abrigo y lo colgó en la percha junto a la puerta. El vapor que salía de su ropa mojada llenaba el aire con un olor húmedo, terroso, casi antiguo.

Rei se acomodó en su silla, echado hacia atrás,

el cigarrillo se consumía en sus labios y luego en el cenicero.

Sus ojos, medio cerrados, no perdían detalle del extraño.

El hombre asintió lentamente, su voz era grave, con un acento rural casi olvidado.

—Vine… porque ya no sé a quién más pedirle ayuda.

—Qué problema tan desesperado para venir a mi puerta.

—No lo entenderías —respondió el hombre, bajando la mirada—.

—Inténtalo. Me pagan por entender lo imposible ¿O acaso no viste lo que dice en mi puerta?

El hombre tragó saliva y se sentó frente al escritorio.

Apoyó las manos sobre sus rodillas, respiró profundo, y habló:

—Vengo del pueblo de Aokigahara-no-Mura, al pie del monte.

Rei levantó una ceja, aunque su expresión seguía fría.

—Nunca oí hablar de ese lugar.

—Sí que lo conoces… naciste allí. —El hombre sonrió con tristeza—. Crecimos juntos, Kagetsu.

Silencio.

Solo el goteo constante del agua cayendo del marco de la ventana.

Rei lo miró sin parpadear, dejando que la frase se hundiera en la habitación.

Luego habló, despacio:

—Te repito que no sé de qué carajos hablas.

El hombre rió, una risa cansada, de alguien que ya no sabe si llora o recuerda.

—Claro, lo entiendo… después de lo que pasó… quién querría recordarlo.

Rei encendió otro cigarrillo.

El fuego del encendedor iluminó su rostro apenas, dejando ver su mirada perdida por un instante.

—Sigue hablando —dijo, soltando el humo—. ¿Qué pasa en ese pueblo?

—Hay un demonio —contestó el hombre, enderezándose—. Desde hace meses, cada luna nueva se lleva a alguien. Animales, personas… incluso niños. Nadie lo cree. Dicen que estoy loco. Que la guerra me quebró la cabeza. Pero yo lo vi. Sus ojos… eran como brasas.

Rei lo observó sin moverse.

—Entonces, ¿quieres que lo mate?

—Quiero que regreses a casa —dijo el hombre, casi con súplica—. No solo por el demonio, sino por ti. Por tu nombre. Por lo que te hicieron cargar todos esos años.

—Ya te dije que no soy ese hombre. —Rei dio una última pitada y apagó el cigarrillo en el cenicero—. Pero si hay un demonio que cazar, te escucho.

El hombre lo miró con una mezcla de tristeza y alivio.

—No esperaba menos de ti. —Sus labios temblaron apenas, sonriendo—. Y entiendo que no quieras aceptar quién eres. Después de todo… ¿cómo podría alguien hacerlo, después de aquella noche?

—No sé de qué noche hablás —replicó Rei con voz baja, pero el temblor en su mandíbula lo traicionó.

El hombre se inclinó hacia adelante.

—Lo entiendo, Kagetsu. Nadie puede cargar con tanta sangre en sus manos y seguir mirándose al espejo. Pero… si vas al pueblo, lo recordarás. Estoy seguro.

Rei lo miró por un largo momento.

Su mirada era un laberinto: cansancio, ironía y algo más profundo… miedo.

—Está bien —dijo finalmente, girando su silla hacia la ventana—. Te acompañaré al pueblo.

—¿De verdad…?

—No te hagas ilusiones. Lo hago por el pago, no por tus fantasmas.

El hombre asintió, con los ojos húmedos.

—Eso basta. No sabes cuánto significa esto.

Rei no respondió.

Solo observó cómo la lluvia seguía cayendo, distorsionando su reflejo en el cristal.

Durante un segundo, creyó ver otra figura en el vidrio: un rostro diferente, uno con ojos rojos y cuernos curvados.

Parpadeó. Y la visión se fue.

—Nos vemos al amanecer —dijo sin volverse—. Trae el dinero.

El hombre se levantó despacio, con una expresión de esperanza que contrastaba con la sombra que cubría su rostro.

Cuando salió, la puerta se cerró con un leve clic.

Rei se quedó en silencio, escuchando su propio corazón latir como si aún resonara aquel nombre prohibido.

Kagetsu.

No lo recordaba.

O tal vez no quería hacerlo.

O tal vez no era él.

“El Camino Hacia las Sombras”

[8:56 AM]

El amanecer llegó con una niebla espesa.

Las calles de Shinjuku parecían dormidas bajo un manto gris.

El ruido de la ciudad aún no despertaba, y el aire olía a lluvia seca y asfalto.

Frente a la oficina, un viejo sedán negro esperaba con el motor encendido.

Apoyado sobre la puerta del conductor, el hombre de la noche anterior encendía un cigarrillo, mirando las luces de neón que aún parpadeaban en la distancia.

Sus ojos se levantaron cuando escuchó el sonido de pasos firmes acercándose.

Rei Arakawa apareció desde la penumbra del callejón, con su abrigo largo ondeando por el viento.

La mirada oculta bajo su flequillo, y el humo de su propio cigarrillo saliendo por el costado de su boca.

—Pensé que no vendrías —dijo el hombre, sonriendo con alivio.

Rei no respondió de inmediato.

Se detuvo frente a él, lo observó unos segundos, y luego soltó:

—Yo también.

El hombre rió suavemente.

—Sabía que no podrías ignorar un llamado del pasado, Kagetsu.

—No me llames así —gruñó Rei, sin mirarlo.

—Claro, claro… lo entiendo. —El hombre asintió, bajando la voz—. A veces es más fácil enterrar los nombres que los recuerdos.

Rei apagó su cigarrillo en el suelo y abrió la puerta del copiloto.

—¿Vamos o vas a seguir filosofando?

El hombre sonrió.

Subieron al auto y arrancaron.

El viaje transcurrió entre la niebla y los ríos que serpenteaban por los márgenes de la carretera.

A medida que se alejaban de la ciudad, los edificios se volvían colinas, y las luces de neón, luciérnagas apagadas.

Rei y el hombre que lo acompañaba, se turnaban de vez en cuando en el manto del conductor, para que aquel sujeto que insistía en llamar por otro nombre a Rei pudiera descansar luego de tanto tiempo intentando encontrar al asesino de demonios, dormía plácidamente pese a su poca vitalidad, Rei le daba esperanzas y un sentimiento de calidez debido a los recuerdos que él tanto insiste en haberlos tenido específicamente con él.

Hasta que en un punto retomó el volante luego de su descanso.

El hombre hablaba, con esa voz suave que mezclaba nostalgia con tristeza:

—¿Sabés? A veces pienso que todo eso fue un sueño. Que nada de lo que pasó en el pueblo fue real.

—Los sueños no dejan cicatrices —respondió Rei, mirando por la ventana.

—Tal vez. Pero tú… siempre llevaste las tuyas por dentro.

Rei ladeó la cabeza apenas, sin devolver la mirada.

—No soy quien crees que soy.

—Quizás no —contestó el hombre—. Pero manejas igual. Incluso fumas igual. Kagetsu siempre hacía eso cuando no quería hablar.

Rei soltó una risa seca, más una exhalación que otra cosa.

—Tienes una memoria muy conveniente.

—La memoria es lo único que me queda —dijo el hombre, y bajó la velocidad al tomar una curva—. El pueblo está a pocos kilómetros.

El resto del trayecto transcurrió en silencio.

Solo el sonido del motor, el viento colándose por las rendijas y el canto lejano de los cuervos acompañaban la carretera vacía.

El cartel oxidado decía “Aokigahara-no-Mura — Bienvenidos”.

Detrás de él, una hilera de árboles altos formaba una sombra viva que parecía observarlos.

Las casas del pueblo eran de madera vieja, cubiertas por musgo y polvo.

El aire era denso, pesado, con ese olor a bosque húmedo que se mezcla con la quietud de lo prohibido.

El hombre detuvo el auto frente a lo que parecía una antigua posada.

El silencio era tan profundo que incluso el motor apagado sonaba fuerte.

Rei se quedó mirando el paisaje un largo rato.

La neblina cubría los caminos como un manto, y por un instante creyó escuchar algo —un eco lejano, una voz sin dueño.

Antes de abrir la puerta, habló sin apartar la vista del bosque:

—No me llames Kagetsu. Mi nombre es Rei.

El hombre lo miró de reojo y asintió con una sonrisa cansada.

—Claro. Rei entonces. Comprendo… después de todo lo que pasó, cualquiera querría mantener su nombre en secreto.

Rei no dijo nada.

Solo abrió la puerta y salió, dejando que el aire helado le golpeara el rostro.

El hombre lo siguió, y juntos caminaron por el camino de piedra que conducía al centro del pueblo.

El sonido de sus pasos se perdía entre el crujir de la madera húmeda y el murmullo de los árboles.

A medida que avanzaban, los aldeanos los observaban desde las ventanas, con miradas recelosas y cerrando las cortinas apenas sus ojos se cruzaban.

Rei notó cada gesto, cada sombra.

Esa sensación.

Como si el lugar entero respirara… y él reconociera ese aliento.

—Parece que no les caigo bien —dijo Rei.

—A los vivos tampoco les gustan los fantasmas —contestó el hombre.

El viento sopló, levantando hojas secas.

Una campana resonó en la distancia, lenta y metálica, marcando el mediodía.

Rei se detuvo por un momento, observando las montañas que abrazaban el valle.

Había algo en ese paisaje… una punzada familiar que le erizó la piel.

Como si el bosque mismo lo estuviera esperando.

Sin mirar atrás, dijo en voz baja:

—Entonces, ¿por dónde empezamos?

El hombre respiró hondo, señalando hacia el sendero que se internaba en la neblina.

—Por el lugar donde comenzó todo.

Rei encendió otro cigarrillo.

—Genial —murmuró—. Nada como volver al infierno por la puerta principal.

Y ambos caminaron hacia la niebla, mientras el pueblo se cerraba tras ellos como un suspiro contenido.

“El Eco del Bosque”

[9:45 AM]

El sendero era estrecho y antiguo.

Raíces torcidas emergían del suelo como manos secas, y los árboles parecían inclinarse hacia los dos hombres mientras avanzaban.

El aire era espeso, casi sólido.

El silencio tenía un peso, y con cada paso se sentía más como si el bosque los observara.

El hombre caminaba unos pasos por delante, su linterna abriéndose camino entre la neblina.

Rei seguía detrás, con su mano derecha reposando sobre la empuñadura de su katana, atento a cada ruido.

—Aquí fue —dijo el hombre al detenerse frente a una zona abierta, cubierta de hojas muertas.

Ante ellos, las ruinas de lo que alguna vez fue un templo se alzaban medio devoradas por la vegetación.

Pilares derrumbados, estatuas de piedra con rostros borrados por el tiempo y talismanes deshechos colgando de los árboles.

Un torii partido por la mitad marcaba la entrada, cubierto de musgo y con extraños símbolos tallados en su base.

—El lugar donde comenzó todo —susurró el hombre, con un dejo de respeto y miedo.

Rei se agachó, rozando el suelo con los dedos.

Las marcas en la tierra, la forma en que las raíces parecían quemadas, y el olor a hierro… no dejaban duda.

—Hubo sangre aquí —dijo, casi para sí mismo.

El hombre asintió.

—La noche del incidente. Dicen que el demonio surgió justo bajo este torii… y que Kagetsu fue el único que lo enfrentó.

Rei no respondió.

Sus ojos se quedaron clavados en el torii roto, y una punzada recorrió su cabeza.

Un destello.

Gritos. Fuego.

Y una voz, grave, susurrando su nombre… Kagetsu.

Un crujido a su izquierda lo hizo girar bruscamente.

Una sombra pequeña se movía entre los árboles.

Rei desenfundó la katana con un solo movimiento, el filo brillando bajo la luz gris del amanecer.

Avanzó unos pasos hasta que una figura emergió del bosque.

Era un hombrecillo de baja estatura, rostro arrugado y ojos como cuentas negras.

Su sonrisa era grotesca, con dientes desparejos y piel cubierta de mugre.

—Qué mirada tan seria… Kagetsu-sama —dijo el sujeto con voz burlona.

Rei no dudó.

En un movimiento rápido, colocó la katana a milímetros del cuello del intruso.

Su expresión se endureció, los ojos fijos, fríos, como si mirara a través de él.

—No digas ese nombre —gruñó.

El tipo levantó las manos, fingiendo inocencia, pero su sonrisa seguía allí, torcida.

—Oh, vamos, no hay necesidad de ponerse violento. Yo solo… observaba.

—¿Quién eres? —preguntó Rei, sin bajar la espada.

El hombrecillo ladeó la cabeza, murmurando algo en un idioma antiguo.

Un viento repentino sopló entre los árboles.

Cuando Rei parpadeó, el sujeto se desvaneció en una explosión leve de humo denso, dejando un olor a incienso quemado en el aire.

Rei retrocedió, con el filo listo, los sentidos al límite.

El bosque parecía moverse.

Sombras. Susurros.

Todo vibraba con una energía extraña, como si algo invisible lo rodeara.

Giró, avanzando unos pasos con la espada en alto, y sin darse cuenta chocó con alguien.

Por reflejo, colocó la katana otra vez en el cuello del otro.

—¡Eh! Tranquilo —dijo el hombre, levantando las manos.

Rei lo reconoció.

Era su compañero, su supuesto viejo amigo.

Bajó el arma lentamente.

—Había… alguien más aquí. Un tipo bajo, rostro sucio, ojos negros.

El hombre lo miró con una mezcla de desconcierto y nerviosismo.

—¿Un aldeano?

—No. —Rei miró alrededor, aún alerta—. No era humano.

El hombre respiró hondo y sonrió con cierta melancolía.

—Sigues igual que antes. Siempre viendo más de lo que el resto puede.

(Le pone una mano en el hombro).

—Te has vuelto fuerte, Rei. Muy fuerte.

Rei lo miró unos segundos, sin responder.

No sabía si lo decía con admiración… o con miedo.

Siguieron caminando entre los restos del templo.

La tierra estaba marcada con símbolos de exorcismo, ya casi borrados.

Algunos árboles tenían grietas negras, como si algo los hubiese quemado desde dentro.

Rei se agachó otra vez, tocando una de esas grietas:

una sustancia oscura, espesa, como sangre seca mezclada con ceniza.

—Esto… no es de este mundo —murmuró.

—Dicen que cuando el demonio cayó, su cuerpo se disolvió en humo —respondió el hombre—.

Pero sus restos se mezclaron con el suelo, y el bosque nunca volvió a ser el mismo.

Rei levantó la vista hacia los árboles.

El viento sonaba como voces distantes.

Y por un instante, entre las sombras, creyó ver la silueta de un rostro formándose en la neblina.

Algo que lo observaba.

Algo que lo recordaba.

El aire se volvió más frío.

Una sensación de peso en el pecho.

Una voz, casi inaudible, le susurró al oído:

—Kagetsu… regresaste.

Rei se detuvo.

Su respiración se volvió lenta, sus pupilas se contrajeron.

El hombre lo observó, sin comprender qué estaba pasando.

—Rei… ¿estás bien?

Rei no respondió.

Sus dedos apretaban la empuñadura de la katana.

El bosque entero parecía retener el aliento.

El demonio no había muerto.

Solo dormía.

Y ahora… sabía que Kagetsu había vuelto.

El viento cesó.

El bosque entero quedó en un silencio antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.

Rei miraba a su alrededor, los músculos tensos, la mano firme sobre la empuñadura de su katana.

El aire tenía un peso extraño, húmedo, casi eléctrico.

Su respiración era lenta, controlada… pero sus ojos mostraban algo más: un destello de reconocimiento.

Esa presencia… no le era desconocida.

El hombre, notando el cambio en el ambiente, se movió con nerviosismo.

Miraba a Rei, luego a los árboles, tratando de encontrar el origen del malestar que lo envolvía.

Sus manos temblaban ligeramente, pero aun así desenfundó su arma.

Era una vieja Nambu 60, oxidada, testigo de demasiados inviernos.

El clic del martillo resonó entre los árboles.

—¿Qué está pasando, Rei? —preguntó con voz entrecortada, apuntando hacia la nada—. ¿Hay alguien ahí?

Rei no respondió.

Su mirada se hundió en la oscuridad entre los troncos, buscando lo invisible.

Un olor a hierro y azufre empezó a llenar el aire.

Y entonces… el bosque exhaló.

Una sombra se deslizó entre los árboles, una forma densa que vibraba como humo vivo.

Ojos carmesí se abrieron en la penumbra.

El hombre disparó.

El estruendo quebró el silencio, los casquillos cayeron al suelo… pero la sombra no cayó.

En cambio, se deslizó hacia él con una velocidad brutal, casi incorpórea.

Una ráfaga de aire helado y el rugido de algo que no debía existir.

—¡Atrás! —gritó Rei.

En un parpadeo, el filo de su katana cortó el aire, dibujando un arco plateado que impactó contra la sombra antes de que alcanzara al hombre.

Un sonido seco, como un cristal quebrándose, resonó por el bosque.

La fuerza del impacto lanzó a ambos hacia atrás.

La criatura se contorsionó, tomando forma.

Ahora su cuerpo se materializaba a medias: una amalgama de humo negro y carne deformada, con cuernos quebrados y una máscara de hueso partida al centro.

Su voz era un eco doble, grave, distorsionado.

—Kaaageeetsuuuu…

…pensé que estabas muerto.

Rei apretó los dientes, el pulso acelerado.

Esa voz.

La conocía.

La había escuchado antes, en sus pesadillas.

—Te equivocas de hombre —respondió con calma forzada, colocándose en guardia.

La criatura rió.

Un sonido gutural, vibrante, lleno de malicia.

—No puedes negar lo que eres… mi mitad perdida…

Y se abalanzó.

Rei reaccionó como una bestia.

Sus movimientos eran veloces, precisos, casi imposibles de seguir con los ojos.

Cada corte de su katana destrozaba fragmentos del cuerpo espectral, que se rearmaban de inmediato en una danza caótica de humo y luz.

El hombre disparaba una y otra vez, sin saber si servía de algo, los casquillos calientes caían sobre el suelo húmedo.

Rei saltó, girando sobre su eje, y con un grito que resonó entre los árboles, atravesó el pecho del demonio.

La energía que emanó fue tan intensa que el suelo tembló.

El cuerpo del ente se fragmentó en miles de partículas negras que se disolvieron lentamente, dejando atrás un silencio profundo… y el eco de una risa lejana.

Rei bajó la espada, aún goteando con una sustancia oscura que no era sangre.

Sus ojos brillaban con un reflejo carmesí, una chispa de Oni asomando bajo su fachada humana.

Respiró hondo, intentando calmar el impulso que ardía dentro de él.

El hombre se le acercó, aún temblando, sujetando el arma con manos sudorosas.

—¿Qué… qué demonios fue eso? —preguntó con voz ronca.

Rei no respondió al instante.

Miró el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja por el amanecer, y guardó la katana lentamente en su vaina.

—Una advertencia —dijo al fin—. Eso no era el demonio completo… solo su sombra.

Intentó probarme.

El hombre lo observó, preocupado.

Rei, sin mirarlo, añadió:

—Volverá. Y esta vez… no vendrá solo.

El otro tragó saliva, bajando el arma.

Su mirada tembló un instante, pero enseguida la firmeza regresó.

—Entonces tenemos que prepararnos. No pienso dejar que destruya mi hogar otra vez.

Rei giró hacia él, su expresión volvía a ser la de siempre: imperturbable, fría, distante.

—¿“Otra vez”? —preguntó.

El hombre bajó la mirada, esquivando la pregunta.

—Hablaremos en mi casa. Necesitarás descansar… y te presentaré a mi esposa.

Quizá ella recuerde algo que pueda ayudarnos.

Rei asintió brevemente.

Ambos regresaron al auto.

El sol, tímido, se filtraba entre los árboles mientras el motor rugía y el camino de tierra se abría paso hacia el pueblo.

Dentro del vehículo, el silencio era espeso.

El hombre miraba el camino, pero no podía dejar de echarle miradas furtivas a Rei, aún manchado por el humo oscuro.

Rei, por su parte, observaba su reflejo en la ventana:

el rostro humano… pero con un leve destello carmesí en los ojos.

Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en sus labios.

No sabía si reírse… o temer lo que acababa de despertar.

“La casa en la colina”

El camino hacia la colina era largo y curvo, bordeado por árboles desnudos que parecían tocar el cielo con sus ramas afiladas.

El sol ya había trepado lo suficiente como para teñir las nubes de tonos anaranjados, pero el aire seguía sintiéndose helado.

El auto se detuvo frente a una casa tradicional japonesa, amplia pero envejecida, con un tejado negro y las paredes de madera algo desgastadas por la humedad.

El hombre apagó el motor y se quedó un momento mirando la entrada.

—Llegamos —dijo, con un suspiro que parecía mezclar alivio y nostalgia.

Rei abrió la puerta del auto y descendió.

Sus botas crujieron sobre la grava.

Miró la casa en silencio, los escalones de piedra, las linternas apagadas, el humo leve que salía del interior.

Por un instante, algo en su pecho se contrajo.

No sabía si era memoria… o simple intuición.

El hombre caminó al frente, y Rei lo siguió.

Al entrar al genkan, ambos se quitaron los zapatos.

La madera del piso crujió bajo sus pasos.

La casa olía a té, incienso y madera vieja; un aroma cálido, humano, que contrastaba con el aire cargado del bosque.

—Amor, he vuelto —anunció el hombre desde la entrada.

Desde el interior, una voz femenina respondió, suave y serena.

—¿Y quién te acompaña?

Rei alzó la vista.

La mujer apareció desde el pasillo, secándose las manos con una toalla.

Era hermosa, de rostro sereno, con el cabello recogido y una expresión que combinaba elegancia y cansancio.

Sus ojos, grandes y amables, se detuvieron en Rei… y el mundo pareció ralentizarse.

Por un momento, no dijo nada.

Simplemente lo observó: su altura, la estructura firme de sus hombros, el largo del cabello cayendo con descuido sobre el rostro, esa mirada que parecía contener siglos.

Su aura, fuerte y enigmática, llenaba la habitación.

—¿Él… es Kagetsu? —preguntó la mujer, casi en un susurro.

Rei la miró, sin responder, esperando que el hombre aclarara.

El anfitrión rió, rompiendo la tensión.

—Sí, bueno, le llamo Rei ahora. Pero sí, es él. Te conté de él, ¿recuerdas? De cuando éramos niños.

Ella sonrió con ternura.

—No imaginaba que crecería tanto… —dijo, bajando la mirada con cierto rubor—. O que se volvería tan… imponente.

El hombre soltó una carcajada, mientras Rei, incómodo, se inclinó con una reverencia formal.

—Un placer —dijo con voz grave y calmada.

—El placer es mío, Rei-san —respondió ella, devolviendo la reverencia con elegancia.

El ambiente se suavizó.

Caminaron hacia el living, donde la mujer sirvió té mientras el hombre dejaba su abrigo y su arma sobre una mesa baja.

El lugar era acogedor: tatamis limpios, cortinas translúcidas y una estufa pequeña que daba calor.

Una fotografía enmarcada en la repisa mostraba al matrimonio en sus años más jóvenes, sonriendo frente al mismo templo en ruinas que Rei había visto horas atrás.

El hombre tomó asiento y exhaló con satisfacción.

—Nada como estar en casa.

Rei permaneció de pie unos segundos, observando los detalles.

En cada rincón había un trozo de historia… y sin embargo, algo en esa casa le resultaba inquietantemente familiar.

Como si cada aroma, cada sombra, activara un recuerdo que no terminaba de materializarse.

La mujer sirvió el té con calma y se sentó frente a ambos.

—Mi esposo me dijo que volviste… o que regresaste, según sus palabras.

Rei la miró, un leve destello en sus ojos.

—Digamos que pasaba por aquí.

Ella asintió con una sonrisa enigmática.

—Kagetsu siempre decía eso cuando no quería dar explicaciones —murmuró, y bebió un sorbo.

El silencio que siguió fue espeso, pero no incómodo.

Era el tipo de silencio que dice más que las palabras.

El hombre apoyó los codos sobre las rodillas.

—Te conté que crecimos juntos, ¿verdad? —le dijo a su esposa, sin quitar la vista de Rei—.

Cuando éramos niños, Kagetsu protegía a todos. Siempre era el primero en meterse en problemas… y el último en rendirse.

Rei lo escuchaba en silencio, sin confirmar ni negar nada.

Solo observaba el vapor que se elevaba del té, como si allí dentro se escondiera una respuesta.

La mujer habló entonces, con un tono más suave.

—Dicen que el alma recuerda lo que la mente olvida. Quizás volviste porque algo aquí… te llama.

Rei levantó la vista lentamente.

Sus ojos se cruzaron con los de ella.

Por un momento, no pareció haber nadie más en la habitación.

—Tal vez —dijo, apenas audible—. O tal vez nunca me fui.

La frase quedó suspendida en el aire.

El hombre sonrió, nostálgico.

—Eso suena al Kagetsu que recuerdo.

Rei desvió la mirada.

Su expresión volvió a endurecerse, la del detective frío que no permite que los sentimientos lo dominen.

Dejó la taza sobre la mesa y se incorporó.

—Necesito aire.

—Claro —dijo el hombre—. El jardín está al fondo.

Rei caminó hasta el shōji y lo deslizó lentamente.

El jardín se extendía bajo un cielo encapotado, con un cerezo solitario y una fuente de piedra.

El sonido del agua era casi hipnótico.

Se quedó allí, mirando el reflejo del cielo en el estanque.

Su rostro humano… y por un instante, el leve destello rojizo de sus ojos volvió a aparecer.

Detrás de él, dentro de la casa, la voz de la mujer se escuchó baja, apenas perceptible.

—Él no es solo Kagetsu, ¿verdad? Hay algo… más oscuro en su mirada.

El hombre respondió, con un tono de resignación.

—Sea quien sea ahora… es nuestra única esperanza.

Fuera, Rei cerró los ojos.

El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo un susurro apenas audible, una risa lejana… la misma que había escuchado en el bosque.

El demonio no había terminado con él.

Solo esperaba el momento exacto para volver a reclamar lo que le pertenecía.

La brisa nocturna se movía con lentitud sobre el jardín. Las hojas de los bambúes susurraban un canto melancólico, mientras el aire traía el aroma tenue de la lluvia que había caído horas atrás. Rei permanecía de pie junto a la baranda de madera, su silueta oscura cortada por la luz cálida que se filtraba desde el interior de la casa. En silencio, miraba las montañas a lo lejos, o quizás nada en absoluto.

El sonido suave de una puerta deslizándose interrumpió su quietud. La esposa del hombre —de rostro sereno y expresión cansada— se asomó al jardín, llevando consigo una taza de té.

—Parece que mi marido ha decidido encargarse de la cena —dijo con una sonrisa ligera, al tiempo que avanzaba hacia él—. Espero que te guste su “famoso” guiso, aunque, si soy honesta, es más entusiasmo que talento.

Rei giró apenas la cabeza, lo suficiente para verla por encima del hombro. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro.

—Haré el esfuerzo de fingir que me agrada —respondió en tono bajo, casi sin emoción.

Ella rió suavemente, tomando lugar a su lado. Desde esa distancia, el contraste entre ambos era notorio: él, alto y de porte imponente; ella, pequeña pero firme en su presencia. El silencio volvió por un momento, hasta que Rei rompió el aire con una pregunta directa.

—Dime… lo del demonio. ¿Qué sabes realmente?

La mujer bajó la vista a su taza antes de contestar.

—Cada luna nueva… siempre ocurre algo. Gente que desaparece, animales muertos, luces raras cerca del santuario. Algunos dicen que son supersticiones. Otros, que el mal de antaño sigue vivo. —Hizo una pausa, luego lo miró de reojo—. Kagetsu fue quien enfrentó al demonio hace años. Dicen que lo destruyó, pero… el precio fue alto.

Rei no se movió, pero la tensión en su mirada cambió.

—¿Qué precio?

—Su alma —contestó ella con voz baja—. O eso dicen los ancianos. Que cuando un humano pelea con un demonio, parte de él deja de pertenecerle. —Suspiró, mirando al suelo—. Desde entonces el pueblo le temió. Le dieron la espalda. Y cuando desapareció, muchos se alegraron. Dijeron que el mal se había ido con él.

Rei apretó la empuñadura invisible de su katana, los músculos de su brazo tensándose por reflejo. La mujer continuó, con un matiz de tristeza en la voz:

—Pero mí esposo nunca lo creyó así. Dice que Kagetsu no murió, que un día regresaría. Que solo él podría terminar lo que comenzó. Por eso fue a buscarte.

Rei guardó silencio largo rato. Las cigarras resonaban entre los árboles. La mujer dio un paso al frente, poniéndose frente a él. La diferencia de estatura la obligó a ponerse en puntas de pie para poder mirarlo bien a los ojos.

—Si no eres Kagetsu —dijo en un susurro tembloroso—, al menos finge serlo. Hazlo por él. Él lo necesita… y este pueblo también.

Su mano se alzó lentamente y tocó la mejilla de Rei. La piel del guerrero era fría, como piedra. Su mirada, por un instante, perdió la dureza. No apartó la mano de ella, pero su voz salió grave, con una carga oculta de melancolía.

—Fingir… —repitió—. No siempre se finge lo que se ha sido. A veces solo se olvida.

Ella lo miró confundida, intentando descifrar sus palabras, pero Rei ya había desviado la vista hacia el horizonte, donde la neblina cubría las montañas como un velo.

—Dile a tu esposo que termine la cena —dijo finalmente, en un tono sereno pero distante—. Mañana, cuando la luna desaparezca, todo volverá a empezar.

La mujer bajó la mano con suavidad. Su mirada tembló entre la duda y la esperanza. Mientras regresaba a la casa, Rei quedó inmóvil, observando el vacío con esa expresión que solo alguien que ha cargado con dos mundos —el huma

no y el demoníaco— puede tener.

El viento sopló otra vez, trayendo con él un murmullo del bosque.

Un nombre, quizás.

O un recuerdo que no debía volver.

[18:55 PM]

El ambiente dentro de la casa era cálido, impregnado del olor a miso, arroz recién hecho y el leve humo del guiso que el hombre había preparado. Las luces de papel proyectaban un brillo ámbar sobre las paredes, haciendo que la escena pareciera suspendida en un instante tranquilo.

Rei entró con pasos silenciosos, cerrando la puerta corrediza detrás de él. Su silueta recortada por la luz tenue parecía la de un guerrero fuera de lugar, pero al dar unos pasos más, ese aire distante empezó a desvanecerse. Frente a la mesa baja, la pareja lo esperaba: el hombre sonreía satisfecho, la mujer mantenía una expresión suave, expectante.

Rei se sentó en el cojín con las piernas cruzadas. La katana descansó apoyada junto a él, al alcance de su mano, como un reflejo automático de costumbre. Durante unos segundos, el silencio pesó sobre los tres. El vapor subía lentamente de los tazones. La pareja lo miraba con una mezcla de respeto y curiosidad; él, en cambio, parecía no saber qué hacer con esa atención.

Su expresión —habitualmente seria, de ojos entrecerrados y mandíbula firme— se relajó. Los párpados se alzaron, mostrando un brillo inesperado de humanidad. Alzó las cejas, como si se viera sorprendido por lo ajeno que le resultaba todo: el olor a comida, la calidez, la compañía.

—...Itadakimasu —murmuró al fin, juntando las manos frente al pecho. Su voz, grave y algo ronca, tenía una nota de sinceridad que desarmó a los dos presentes.

El hombre soltó una pequeña risa.

—Pensé que ya habías olvidado las costumbres, Kagetsu. —El tono era amistoso, sin malicia.

Rei lo miró brevemente, con una sonrisa apenas perceptible que no negó ni confirmó nada.

—Puede que haya cosas que nunca se olvidan del todo.

La mujer le sirvió un poco más de guiso, notando que Rei lo miraba con una mezcla de duda y curiosidad, como si intentara recordar si alguna vez había probado algo así.

—Mi esposo exagera con la sal —dijo ella, divertida—, pero juro que no te hará daño.

Rei tomó los palillos con una torpeza que revelaba tiempo sin costumbre. Comió en silencio los primeros bocados. Luego habló, más relajado:

—Está... bueno. Tiene carácter. —Su comentario, tan breve y seco, hizo reír al hombre.

—¿Lo ves? ¡Hasta mi viejo amigo lo aprueba! —exclamó, alzando la copa de sake—. Por ti, Kagetsu. Por volver.

Rei dudó un instante, pero levantó la suya también, chocando suavemente los bordes.

—Por volver… —repitió, mirando el reflejo de la lámpara sobre el líquido. Su voz fue más un suspiro que una afirmación.

La charla continuó, ligera y doméstica. Hablaron del clima, del mercado del pueblo, de los niños que corrían por las calles. El hombre contaba anécdotas del pasado —aventuras, travesuras, recuerdos de juventud— como si Rei hubiese estado allí, como si nada hubiese cambiado. Rei lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando.

A veces sonreía con genuino calor. Otras, la sombra de la duda cruzaba su mirada, como si esas historias resonaran con algo profundo pero lejano.

—Tú siempre fuiste el que se metía en problemas —dijo Rei de pronto, interrumpiendo una de las historias.

El hombre rió fuerte.

—¡Ah! ¡Así que recuerdas!

Rei bajó la mirada a su tazón.

—No… —murmuró—. Pero suena como algo que te pasaría.

El silencio volvió, pero esta vez fue cálido. La mujer lo observaba, viendo en Rei no solo a un guerrero, sino a alguien cansado, perdido entre identidades. Y por primera vez, Rei no parecía querer estar en otro lugar.

Terminó de comer, dejó los palillos cuidadosamente sobre el tazón y exhaló despacio.

—Gracias por esto —dijo, con voz más baja—. No recordaba cómo se sentía una cena… tranquila.

El hombre lo miró con afecto.

—Entonces esta noche, no pienses en demonios. Ni en pasados. Ni en nombres. Solo come, bebe, y recuerda que sigues vivo, amigo.

Rei lo miró a los ojos unos segundos. Su expresión se suavizó de nuevo, con una calma extraña, casi triste. Luego asintió y tomó un último sorbo de sake.

Y ahí quedó él, en el centro de todo, dejando ver la mesa, la luz tenue y las sombras bailando en las paredes.

El sonido de la conversación se apaga en el fondo.

Solo queda el leve tintinear del viento en el jardín, y la voz de Rei, en su mente, murmurando:

"Quizás… por una noche, pueda ser solo un hombre."

“Ecos del Pasado en Kazamura”

[2:00 AM]

La noche cae luego tras las horas concurridas de nuestro fatalista protagonista en el hogar de la pareja. Se encuentra reflexivo en la habitación que le asignaron, no puede dormír por todo lo que le pasa por la mente.

A causa de eso decide levantarse para dar un paseo nocturno por el pueblo, se levanta de su cama y se alista. Cigarrillo entre los labios, espada envainada en su cadera, abrigo puesto, y el propósito de llegar al fondo de todo este embrollo. Mientras lidia con su crisis existencial provocada tras la llegada de ese hombre que insiste en llamarlo Kagetsu, todo lo carcome mentalmente.

El cielo nocturno se posó sobre el pueblo como una manta húmeda, densa, llena de secretos. Las farolas parpadeaban en las esquinas, bañando la calle con un brillo anaranjado que apenas lograba abrirse paso entre la neblina, el reloj del templo marcó las 2:30.

Rei caminaba por el sendero empedrado con las manos en los bolsillos del abrigo. El viento agitaba las puntas de su cabello y el largo dobladillo del abrigo que rozaba el suelo. Entre sus labios, un cigarrillo encendido trazaba una línea de fuego tenue que se deshacía con cada bocanada.

Sus botas resonaban secas en la piedra. Clac. Clac. El eco rebotaba entre las casas cerradas, entre las persianas bajas y las ventanas donde las cortinas se movían apenas. No hacía falta tener su sensibilidad de mitad Oni para sentirlo: lo estaban observando.

Desde las sombras, desde los huecos entre las casas, desde los ojos cansados detrás de las persianas.

Miradas de miedo.

Miradas de rencor.

Miradas que lo reconocían, aunque él negara reconocerse a sí mismo.

El humo del cigarrillo se disipó cuando exhaló por la nariz, su mirada se alzó hacia el cartel corroído que indicaba el nombre del pueblo.

Ese nombre.

Una sílaba, una herida.

“Kazamura.”

Lo leyó en silencio, pero en su mente sonó como una campana vieja.

Su ceño se frunció.

—Tch... —chasqueó la lengua—. No puede ser.

Siguió caminando. El pueblo dormía, pero no descansaba. A lo lejos se oían perros aullando, y el viento traía con él el aroma metálico del río y de algo más… algo podrido, antiguo.

Las luces de neón del bar del puerto parpadeaban todavía, aunque nadie entraba ni salía. Rei pasó frente a la puerta, y un viejo lo observó desde adentro con la mirada fija, una mezcla de reconocimiento y temor. Rei lo notó, pero siguió su camino, encendiendo otro cigarrillo con el anterior, sin detenerse.

Su mente giraba en espiral.

"Kagetsu… ese nombre otra vez."

Recordaba fragmentos. No eran memorias, sino sensaciones. La sangre caliente en sus manos. El llanto de alguien. Las llamas.

Una luna roja.

Y un grito que no sabía si era suyo o de otro.

—No soy él… —susurró, bajando la vista.

Pero incluso su propia voz sonó poco convincente.

Siguió avanzando, y los pasos lo llevaron hacia el antiguo templo del pueblo, a medio kilómetro de las casas. Las escaleras estaban cubiertas de hojas muertas. Las antorchas apagadas. El aire allí era diferente: más espeso, más helado.

—Así que aquí fue… —murmuró, exhalando humo.

Subió los escalones lentamente, cada paso un eco en la noche. En la parte superior, el santuario lo esperaba como un esqueleto del pasado, cubierto de polvo y tiempo. Las cuerdas de los talismanes estaban desgastadas. Las campanas no sonaban.

Solo una sensación latente:

presencia.

Su ojo derecho —ese con un leve resplandor carmesí cuando su sangre Oni se agitaba— brilló un segundo. Giró lentamente la cabeza, buscando con la mirada algo invisible.

Nada.

Solo silencio.

Pero sabía que algo estaba ahí.

—Sigue observándome, ¿eh? —dijo con un tono medio sarcástico, medio resignado—. No te culpo. Yo tampoco sé quién carajos soy.

El viento sopló fuerte, como si respondiera. Los talismanes vibraron.

Una sombra cruzó brevemente la cornisa del templo, pero cuando Rei miró, ya no había nada.

Suspiró.

Dejó que el cigarrillo se apagara entre sus dedos, aplastándolo en el suelo.

El humo subió al aire como un espíritu que se disolvía.

Mientras descendía las escaleras, la cámara —o la narración— se aleja, mostrando desde lo alto la figura de Rei caminando entre la niebla, pequeño frente al peso del pasado que lo rodea.

A lo lejos, se ven luces encenderse una a una en las casas. Ventanas que se abren. Voces que susurran un solo nombre entre miedo y reverencia:

“Kagetsu.”

Rei no se detiene.

Ni se vuelve.

Solo el eco de su paso acompaña la noche.

El Oni camina, entre la humanidad que lo teme, buscando algo que quizá no quiera encontrar.

“Sombras que Susurran”

[2:30 AM]

El eco de los pasos de Rei se desvanecía en el sendero empedrado, tragado por la neblina que parecía moverse con vida propia. El pueblo de Kazamura dormía bajo un silencio que no era natural, como si cada casa, cada árbol, contuviera el aliento, esperando. El aire olía a musgo húmedo y a algo más, un dejo metálico que hacía que el vello de su nuca se erizara.

Rei detuvo sus pasos frente a una plaza pequeña, casi olvidada, en el corazón del pueblo. En el centro, una estatua rota de una deidad sin nombre se alzaba entre la maleza. Sus ojos de piedra, desgastados por el tiempo, parecían seguirlo. Una inscripción apenas legible en la base decía: “A los que enfrentan la oscuridad, que la luz no los olvide”.

—Tch… —Rei chasqueó la lengua, exhalando una nube de humo que se mezcló con la niebla—. Qué ironía.

Encendió otro cigarrillo, el chasquido del encendedor resonando como un disparo en la quietud. Mientras la llama iluminaba su rostro, sus ojos captaron un movimiento fugaz al borde de la plaza. No era la sombra del demonio que había enfrentado antes. Esto era diferente: más pequeño, más humano, pero igual de inquietante.

Rei giró lentamente, su mano derecha deslizándose hacia la empuñadura de su katana. El resplandor carmesí en su ojo derecho se intensificó, como si su sangre Oni oliera la presencia antes que él.

—Sé que estás ahí —dijo, su voz cortando el aire como un filo—. Muéstrate o te sacaré a rastras.

Un crujido suave vino desde un callejón cercano. Luego, una risa baja, infantil, pero con un matiz que helaba la sangre. Una figura pequeña emergió de la oscuridad: una niña, no mayor de diez años, con un kimono raído y el cabello cubriéndole la mitad del rostro. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, como si flotara un milímetro por encima de la piedra.

—¿Kagetsu-sama? —preguntó con una voz que sonaba demasiado vieja para su cuerpo. Sus ojos, negros como pozos, brillaban con un destello antinatural bajo la luz de la farola.

Rei no respondió de inmediato. Su mano seguía en la katana, pero algo en la mirada de la niña lo detuvo. No era una amenaza directa… todavía.

—No soy quien buscas —dijo con tono firme, aunque una parte de él dudaba.

La niña ladeó la cabeza, como un animal curioso.

—Mentiroso —susurró, con una sonrisa que mostraba dientes demasiado afilados para ser humanos—. Todos saben quién eres. El bosque lo sabe. La sangre lo sabe.

Rei dio un paso hacia ella, su aura carmesí comenzando a filtrarse, un leve resplandor rojizo que envolvía su silueta.

—Habla claro, pequeña. No tengo paciencia para acertijos.

La niña rió de nuevo, retrocediendo hacia el callejón.

—Él te espera… en el lugar donde todo comenzó. Donde la luna sangró. Donde tú sangraste. —Su voz se volvió un eco, como si viniera de todas partes a la vez—. Ven, Kagetsu-sama. Ven… o todos pagarán por ti.

Antes de que Rei pudiera alcanzarla, la niña se desvaneció en una ráfaga de niebla, dejando solo el eco de su risa y un olor a ceniza en el aire. El viento sopló con fuerza, haciendo temblar las farolas y los talismanes que colgaban de las casas cercanas.

Rei permaneció inmóvil, su respiración lenta pero tensa. Sus dedos apretaron la empuñadura de la katana hasta que los nudillos palidecieron.

—Otra vez ese maldito nombre… —murmuró, mirando hacia el bosque que se alzaba al borde del pueblo, donde la niebla era más densa y los árboles parecían susurrar.

Por un instante, cerró los ojos. Un destello de memoria lo golpeó: una luna roja en el cielo, gritos desgarradores, el sonido de una katana cortando carne demoníaca. Y una voz, su voz, diciendo: “No volveré a ser tu arma”.

Abrió los ojos de golpe, el resplandor carmesí en su pupila brillando como una brasa.

—Está bien —dijo al vacío, como si hablara con el bosque mismo—. Si tanto quieres que recuerde, te daré lo que buscas.

Encendió otro cigarrillo, el último de su cajetilla, y comenzó a caminar hacia el bosque. Sus pasos eran firmes, pero en su mente, la duda seguía creciendo como una grieta. ¿Era realmente Kagetsu? ¿O era solo Rei Arakawa, un hombre atrapado en las sombras de un pasado que no quería reclamar?

El pueblo lo observaba desde sus ventanas, desde sus puertas entreabiertas. Nadie salió a detenerlo. Nadie se atrevió a hablar. Pero todos sabían hacia dónde iba.

Hacia el corazón del bosque.

Hacia el lugar donde la luna sangró.

Hacia el demonio que lo esperaba.

“El Corazón del Bosque”

[2:45 AM]

El bosque de Aokigahara-no-Mura se cerraba sobre Rei como una garra viva. Los árboles, retorcidos y desnudos, se alzaban como centinelas de un reino olvidado, sus ramas entrelazándose para bloquear la luz de las estrellas. La niebla era tan densa que parecía respirar, enroscándose en los tobillos de Rei con cada paso. El aire olía a tierra húmeda, sangre seca y algo más… un eco de azufre que le revolvía el estómago.

Rei avanzaba con la katana desenfundada, el filo brillando débilmente bajo la luz de la luna menguante. Su ojo derecho, el que siempre traicionaba su sangre Oni, palpitaba con un resplandor carmesí, como si el bosque mismo lo estuviera llamando. Cada crujido de hojas bajo sus botas resonaba como un latido.

El sendero lo llevó a un claro circular, rodeado de árboles marcados con símbolos antiguos, medio borrados por el tiempo. En el centro, un altar de piedra se alzaba como una tumba rota, cubierto de musgo y sangre seca. Alrededor, talismanes desgarrados colgaban de las ramas, agitándose con un viento que no existía.

Y allí, bajo el arco de un torii partido, estaba la niña. Su kimono raído flotaba ligeramente, como si el suelo no pudiera reclamarla. Sus ojos negros lo observaban con una mezcla de burla y tristeza, y su sonrisa era un filo que cortaba más profundo que cualquier espada.

—Kagetsu-sama… —susurró, su voz resonando como un coro de ecos—. Al fin viniste.

Rei se detuvo, la katana apuntando al suelo, pero sus músculos tensos, listos para reaccionar.

—No soy él —dijo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él mismo—. Dime qué quieres, o te cortaré antes de que termines tu jueguito.

La niña rió, un sonido que era mitad infantil, mitad demoníaco. Dio un paso hacia él, y el aire se volvió más frío, más pesado.

—No puedes cortarme, Kagetsu. Soy parte de ti. Igual que él.

Rei frunció el ceño, su mirada afilada.

—¿Él?

La niña ladeó la cabeza, y por un instante, su rostro cambió. No era una niña, sino algo más: un destello de cuernos rotos, una máscara de hueso partida, ojos carmesí como los suyos. Luego volvió a ser ella, con esa sonrisa rota.

—Tu mitad perdida —dijo—. La que te arrancaron… la que dejaste atrás.

Un dolor agudo atravesó la cabeza de Rei, como si una aguja se clavara en su mente. Cerró los ojos por reflejo, y un destello de memoria lo golpeó:

[Flashback: Siglos Atrás Durante el periodo Edo]

1603

Una aldea en llamas. El cielo teñido de rojo por una luna sangrante. Rei, aún humano, aún samurái, arrodillado frente a un altar similar al que ahora lo rodeaba. En sus brazos, una mujer de cabello largo y ojos amables, su cuerpo frío, su sangre manchando el kimono blanco.

—No… no te dejaré ir —susurró Rei, su voz rota por la desesperación.

Frente a él, una figura envuelta en humo negro, con cuernos retorcidos y una risa que resonaba como un trueno.

—¿Quieres salvarla? —dijo el demonio—. Entonces comparte mi maldición. Tu alma por la de ella.

Rei alzó la katana, temblando, pero sus ojos ardían con una furia que no era humana.

—Hazlo —gruñó—. Pero juro que te destruiré.

El demonio rió, y el mundo se quebró. Un torbellino de sangre y sombras envolvió a Rei, arrancándole pedazos de su humanidad. Su piel se agrietó, sus ojos se tiñeron de carmesí, y su voz se mezcló con un rugido que no era suyo.

Cuando despertó, no estaba en la aldea. Estaba en el Yomi, el inframundo, encadenado a un trono de huesos. El demonio lo observaba, pero ahora era diferente: más pequeño, más débil, como si parte de su esencia se hubiera perdido.

—Tú y yo… somos uno ahora —dijo el demonio, su voz un eco roto—. Pero nunca serás libre.

Rei abrió los ojos de golpe, su respiración agitada. La niña seguía frente a él, pero ahora estaba más cerca, a solo unos pasos. El altar detrás de ella palpitaba con una energía oscura, como si el suelo mismo estuviera vivo.

—Recuerdas… —susurró la niña—. La noche en que te convertiste en mí.

Rei dio un paso atrás, la katana temblando en su mano.

—No… yo no soy tú.

La niña negó con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose.

—No soy el demonio, Kagetsu. Soy lo que quedó de ti. Lo que el pueblo sacrificó.

Otro destello de memoria lo golpeó:

[Flashback: Décadas Atrás]

1985

Un niño, no mayor de diez años, corría por las calles de Kazamura. Su cabello era negro, sus ojos grandes y llenos de vida, pero había algo en ellos: un brillo carmesí que aparecía cuando nadie miraba. Los aldeanos lo llamaban Kagetsu, el “niño bendito”, pero sus miradas eran de miedo, no de amor.

El niño no sabía quién era. No recordaba un pasado como samurái, ni el Yomi, ni la maldición. Solo sabía que a veces, en la noche, una voz lo llamaba desde el bosque. Una voz que le decía: “Termina lo que empezaste”.

Una noche, bajo una luna nueva, los ancianos del pueblo lo llevaron al altar. Decían que era un ritual para “proteger” a Kazamura. Pero las cuerdas que lo ataban al torii eran demasiado apretadas, y los cánticos sonaban más como una sentencia.

—Kagetsu debe purificar la tierra —dijo el líder, un hombre de rostro arrugado y ojos vacíos.

El niño lloró, pero no por miedo. Lloró porque sentía algo dentro de él despertarse. Algo que no era humano.

Cuando el demonio apareció, no era la criatura imponente de siglos atrás. Era una sombra rota, debilitada, pero aún hambrienta. Los ancianos huyeron, dejando al niño atado.

—Kagetsu… —susurró el demonio—. Mi mitad perdida…

El niño gritó, y su cuerpo se quebró. Un aura carmesí explotó desde él, destrozando las cuerdas y el torii. La katana que había pertenecido al samurái apareció en su mano, como si siempre hubiera estado allí.

Cuando el alba llegó, el demonio había desaparecido, pero el pueblo estaba en ruinas. Casas quemadas, cuerpos destrozados. Y el niño, Kagetsu, ya no era un niño. Era Rei Arakawa de nuevo, pero con pedazos de su alma perdidos, fragmentados entre el demonio y el pueblo que lo traicionó. Así como también su memoria hecha añicos de su vida como el niño Kagetsu.

Rei retrocedió, el peso de las memorias aplastándolo. La niña lo observaba, sus ojos ahora llenos de lágrimas negras.

—Tú eras yo —dijo—. Y yo era tú. Pero el pueblo nos usó. Nos sacrificaron para sellar al demonio… y ahora él está despierto otra vez.

Rei apretó los dientes, su mente girando. Las piezas comenzaban a encajar.

—El hombre que me trajo… —murmuró—. Él era uno de los niños del pueblo, ¿verdad?

La niña asintió.

—Él te quería. Pero también te temía. Todos lo hacían. Por eso te ataron al altar. Por eso dejaron que el demonio tomara lo que quedaba de ti.

Rei levantó la katana, apuntándola al altar.

—Y ahora quiere terminar lo que empezó.

La niña dio un paso atrás, su cuerpo comenzando a desvanecerse en la niebla.

—No puedes matarlo, Kagetsu. Porque matarlo es matarte a ti.

Antes de que Rei pudiera responder, el suelo tembló. El altar se agrietó, y un humo negro comenzó a surgir desde las grietas, formando una figura familiar: cuernos rotos, una máscara de hueso partida, ojos carmesí que lo miraban como un espejo roto.

—Kagetsu… —rugió el demonio, su voz resonando en el pecho de Rei—. Al fin estamos completos.

Rei dio un paso adelante, la katana brillando con un resplandor carmesí.

—No soy tu mitad —dijo, su voz firme pero cargada de una furia antigua—. Soy Rei Arakawa. Y voy a terminar esto.

El demonio rió, y el bosque entero se sacudió con su eco.

“El Sabueso del Abismo”

[3:00 AM]

El claro en el corazón del bosque temblaba bajo el peso de una energía oscura, como si el aire mismo se fracturara. El altar de piedra, partido y cubierto de sangre seca, palpitaba como un corazón moribundo. La niebla se arremolinaba alrededor de Rei, enroscándose en sus botas como serpientes vivas. Frente a él, el demonio se alzaba, su forma ahora más sólida: un cuerpo de humo y carne retorcida, con cuernos quebrados y una máscara de hueso partida que dejaba ver unos ojos carmesí idénticos a los de Rei.

—Kagetsu… —rugió el demonio, su voz un eco que hacía vibrar los árboles—. No puedes huir de mí. Somos uno.

Rei apretó la empuñadura de su katana, su respiración lenta pero cargada de una furia contenida. La niña espectral ya no estaba; su presencia se había disuelto en el aire, pero sus palabras seguían quemando en la mente de Rei: “Matarlo es matarte a ti”.

—Tal vez no pueda matarte —dijo Rei, su voz grave, casi un gruñido—. Porque eso implicaría mi muerte. —Sus ojos brillaron con un resplandor carmesí, y una sonrisa amarga cruzó su rostro—. Pero puedo absorberte.

El demonio rió, un sonido que era mitad burla, mitad desafío. Pero antes de que pudiera moverse, Rei cerró los ojos y dejó que la maldición en su sangre tomara el control. Su piel comenzó a resquebrajarse, como cerámica rota, revelando un brillo rojizo bajo las grietas. Un rugido gutural escapó de su garganta, y el bosque entero pareció contener el aliento.

La transformación fue brutal, visceral. Su cuerpo creció, su silueta humana se formó en algo más imponente. La armadura del “Sabueso del Abismo” emergió como si brotara de su carne: placas de un blanco hueso cubrieron su torso y extremidades, con detalles rojos que parecían músculos expuestos o gemas incandescentes. Sus hombros se ensancharon, coronados por hombreras estilizadas que evocaban alas rotas. Su rostro desapareció bajo un casco en forma de calavera, blanco como el hueso, con una máscara roja brillante que dejaba solo los ojos visibles: dos orbes amarillos que ardían como soles en la penumbra.

La katana en su mano también cambió. La hoja se alargó, su filo dentado emitiendo un brillo carmesí que pulsaba al ritmo de su corazón. Patrones ondulados recorrieron el metal, como si la espada estuviera viva, sedienta de sangre demoníaca.

El demonio retrocedió un paso, su risa apagándose.

—¿Crees que eso cambia algo? —siseó—. Solo estás abrazando lo que siempre fuiste.

Rei, ahora el Sabueso del Abismo, no respondió. Su aura carmesí explotó, una ráfaga de energía que arrancó hojas de los árboles y agrietó el suelo. Con un movimiento imposiblemente rápido, se lanzó hacia el demonio, la katana cortando el aire con un silbido que resonó como un grito.

El choque fue cataclísmico. La hoja de Rei chocó contra las garras del demonio, enviando chispas negras al aire. Cada golpe era una danza de violencia pura: Rei giraba, esquivaba, cortaba, mientras el demonio contraatacaba con zarpazos que destrozaban troncos como si fueran papel. El bosque rugía con ellos, ramas cayendo, tierra temblando. La niebla se teñía de rojo con cada impacto.

El demonio intentó envolver a Rei en un torbellino de humo negro, pero el Sabueso del Abismo era imparable. Sus movimientos eran una mezcla de precisión samurái y ferocidad demoníaca. Con un rugido, clavó la katana en el suelo, liberando una onda de energía carmesí que obligó al demonio a retroceder hacia el borde del claro.

—No te dejaré quedarte aquí —gruñó Rei, su voz distorsionada por el casco, resonando como un eco del inframundo—. Este bosque no es tuyo.

El demonio rió, pero había un matiz de desesperación en su voz.

—¿Y crees que el pueblo es tuyo? ¡Ellos te traicionaron, Kagetsu! ¡Te ataron y te ofrecieron a mí!

Rei no respondió. Con un salto, atravesó el claro y golpeó al demonio con tal fuerza que lo lanzó fuera del bosque, hacia los límites de Kazamura. La criatura se estrelló contra una casa abandonada al borde del pueblo, reduciéndola a escombros.

[3:30 AM]

El pueblo despertó en caos. La energía demoníaca se extendía como una plaga, una niebla negra que reptaba por las calles, apagando farolas y tiñendo el aire con un olor a azufre. Los aldeanos corrían, gritando, mientras las casas temblaban bajo el eco de la batalla. Algunos se escondían tras puertas cerradas; otros, armados con herramientas y talismanes, intentaban proteger sus hogares. Pero todos sentían lo mismo: el miedo a lo que habían despertado.

Rei y el demonio chocaban en el centro de la plaza, donde la estatua rota de la deidad parecía observarlos. La katana de Rei cortaba pedazos del cuerpo del demonio, que se regeneraban en un torbellino de humo y carne. Cada golpe de Rei era más rápido, más brutal, pero el demonio no cedía.

—¡No puedes absorberme sin perderte! —rugió el demonio, lanzando una ráfaga de energía negra que Rei esquivó por centímetros—. ¡Somos lo mismo, Kagetsu! ¡Tu alma es mía!

Rei respondió con un corte diagonal que partió la máscara del demonio en dos, revelando un rostro grotesco, medio humano, medio bestia.

—Mi alma no te pertenece —dijo, su voz resonando con una furia que parecía venir de siglos atrás—. Nunca lo hizo.

En la distancia, el hombre y su esposa llegaron corriendo a la plaza, atraídos por el estruendo. El hombre llevaba su vieja pistola Nambu, mientras su esposa sostenía un talismán sintoísta, sus manos temblando pero firmes. Al ver la figura del Sabueso del Abismo, el hombre se detuvo en seco, su rostro pálido, los ojos abiertos de par en par.

—Kagetsu… —susurró, su voz quebrándose.

La silueta de Rei, envuelta en la armadura de hueso y rojo, era una visión de pesadilla. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que no era humana, y cada movimiento suyo era un torbellino de violencia. Pero el hombre reconoció algo en él: la postura, la forma en que empuñaba la katana, el peso de una culpa que cargaba incluso en su forma demoníaca.

—Es él… —murmuró el hombre, cayendo de rodillas.

La esposa lo tomó del brazo, sus ojos fijos en Rei.

—Es más que Kagetsu —dijo con voz baja—. Siempre lo fue.

Un destello de memoria golpeó al hombre, tan vívido que lo hizo estremecerse:

[Flashback: Infancia en Kazamura]

Dos niños corrían por los campos de Kazamura, riendo bajo un sol dorado. Uno era el hombre, más joven, con el rostro lleno de vida. El otro era Kagetsu, un niño de ojos grandes y cabello desordenado, siempre con una sonrisa traviesa. Pero había algo diferente en él: a veces, cuando nadie miraba, sus ojos brillaban con un destello carmesí.

—Prométeme que siempre seremos amigos —dijo el joven, extendiendo su mano.

Kagetsu sonrió, tomando su mano.

—Siempre. Pero si me meto en problemas, tú me sacas, ¿eh?

Rieron, pero la risa se apagó cuando los ancianos del pueblo llegaron. Llevaron a Kagetsu al templo, diciendo que era “especial”, que debía “protegerlos”. El joven intentó detenerlos, gritando que no era justo, pero su padre lo sujetó con fuerza.

—No puedes salvarlo —dijo el hombre mayor—. Kagetsu no es como nosotros.

Esa noche, el joven escapó y corrió al templo. Vio a Kagetsu atado al torii, llorando mientras los ancianos cantaban. Y entonces, el demonio apareció. El joven gritó, pero fue demasiado tarde. El torii se rompió, el pueblo ardió, y Kagetsu desapareció en una explosión de luz carmesí.

El joven nunca olvidó la culpa. Había fallado en salvar a su amigo.

En el presente, el hombre se levantó, apretando la pistola. Lágrimas corrían por su rostro.

—Kagetsu… lo siento —susurró—. Nunca debí dejarte solo.

Rei, en su forma de Sabueso del Abismo, no lo escuchó. Estaba demasiado concentrado en el demonio, que ahora se alzaba más grande, más sólido, alimentado por la energía del pueblo. La batalla se intensificó, los golpes de Rei y el demonio sacudiendo las casas, rompiendo ventanas.

La esposa corrió hacia el hombre, sosteniendo el talismán.

—¡Tenemos que ayudarlo! —gritó—. ¡Si no lo hacemos, el demonio consumirá todo!

El hombre asintió, limpiándose las lágrimas. Corrió hacia la plaza, disparando su pistola contra el demonio, aunque sabía que no haría mucho. Pero cada disparo era una súplica, un intento de redimirse por haber abandonado a Kagetsu tantos años atrás.

[4:00 AM]

La batalla continuó, un torbellino de acero, sangre y humo. Rei, como el Sabueso del Abismo, era una fuerza imparable, pero el demonio no cedía. Cada vez que Rei lo cortaba, se regeneraba, alimentado por la energía oscura que emanaba del altar en el bosque.

Rei saltó hacia atrás, su armadura brillando bajo la luz de las farolas rotas. Su respiración era pesada, pero su determinación no flaqueaba.

—No dejaré que ganes —dijo, su voz resonando como un eco del Yomi—. No otra vez.

El demonio rió, extendiendo sus garras.

—Entonces abrázame, Kagetsu. Absórbeme… y pierde lo poco que te queda de humanidad.

Rei apretó la katana, su brillo carmesí pulsando con furia. Sabía que absorber al demonio podía destruirlo, pero también podía consumirlo a él. Sus ojos amarillos se entrecerraron, y por un instante, vio el rostro de su amada, siglos atrás, pidiéndole que no se rindiera.

—Que así sea —gruñó.

Con un rugido que hizo temblar el pueblo, Rei se lanzó hacia el demonio, la katana alzada, dispuesto a terminar lo que había comenzado siglos atrás.

“El Abrazo del Abismo”

[3:45 AM]

El pueblo de Kazamura se desmoronaba bajo el peso de la batalla. Las calles, antes silenciosas, ahora resonaban con el crujir de la madera, el estallido de ventanas rotas y los gritos de los aldeanos que huían en pánico. La energía demoníaca se había desbordado, una niebla negra y densa que reptaba por el suelo, apagando farolas y tiñendo el aire con un hedor a azufre y sangre. La estatua rota de la deidad en la plaza parecía observarlo todo, su rostro de piedra imperturbable ante el caos.

Rei, en su forma de Sabueso del Abismo, era una tempestad de furia y acero. Su armadura de hueso y rojo brillaba bajo la luz fracturada de la luna menguante, y sus ojos amarillos ardían con una intensidad que helaba la sangre. La katana, larga y dentada, cortaba el aire con un zumbido mortal, cada golpe enviando fragmentos del demonio al suelo, solo para que se regeneraran en un torbellino de humo y carne.

El demonio, ahora un coloso de sombras y cuernos rotos, rugía con una risa que hacía temblar las casas.

—¡No puedes vencerme, Kagetsu! —gritó, su voz un coro de ecos infernales—. ¡Tu alma es mía, y este pueblo será mi altar!

Rei no respondió. Sus movimientos eran un borrón de velocidad y violencia, la katana trazando arcos carmesí que destrozaban todo a su paso. Pero el demonio era implacable, sus garras arrancando pedazos de la armadura de Rei, su aura negra corroyendo el suelo bajo sus pies.

En la periferia, el hombre corría entre los escombros, su vieja pistola Nambu temblando en sus manos. Disparaba al demonio, los casquillos cayendo como lluvia, mientras ayudaba a los aldeanos atrapados a escapar.

—¡Corran! ¡Al templo, ahora! —gritaba, empujando a una madre y su hijo hacia un callejón.

Su esposa, a pocos metros, sostenía un talismán sintoísta, sus manos temblando mientras recitaba un cántico antiguo. El talismán brillaba con una luz tenue, un intento desesperado de contener la energía demoníaca que se extendía por el pueblo. Pero cada palabra parecía costarle más, como si el demonio absorbiera su fuerza.

—¡Resiste, amor! —gritó el hombre, corriendo hacia ella. Pero antes de alcanzarla, una onda expansiva del demonio lo golpeó, lanzándolo contra una pared de madera. Cayó al suelo, inconsciente, la pistola deslizándose de su mano.

Rei lo vio. Sus ojos amarillos se entrecerraron, y un rugido gutural escapó de su casco de calavera.

—¡Maldito! —gruñó, su voz resonando como un trueno.

La furia lo consumió. Su armadura comenzó a brillar con un rojo más intenso, las grietas en las placas palpitando como venas vivas. La katana vibró en su mano, su filo dentado destellando con una energía que parecía arrancada del mismísimo Yomi. El Sabueso del Abismo se volvió más grande, más salvaje, su aura carmesí explotando en una ráfaga que hizo retroceder al demonio.

Pero el poder venía con un costo. Rei sentía su humanidad deslizándose, como arena entre sus dedos. Voces resonaban en su mente: *“Kagetsu… ríndete… sé mío…”*. Su corazón latía con una violencia que amenazaba con romperlo.

—No… me… rendiré —siseó, apretando los dientes bajo el casco.

Con un grito que hizo temblar el cielo, Rei se lanzó contra el demonio. La katana atravesó su pecho, un corte limpio que liberó un chorro de humo negro. Pero no era suficiente. El demonio rió, sus garras intentando arrancar la armadura de Rei.

Entonces, Rei tomó una decisión. Soltó la katana, dejándola clavada en el demonio, y saltó hacia él. Con una fuerza sobrenatural, envolvió al coloso con sus brazos y piernas, atrapándolo en un abrazo mortal. Su armadura crujió, el rojo de su máscara brillando como sangre líquida.

—¡Si no puedo matarte, te absorberé! —rugió.

Una nueva aura emanó de ambos, un torbellino de luz carmesí y sombras negras que chocaban como tormentas opuestas. El pueblo tembló, las casas se agrietaron, y los aldeanos que aún no habían huido cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos ante el rugido ensordecedor.

Dentro de Rei, los recuerdos fragmentados regresaron como un diluvio:

Una mujer, su amada, sonriendo bajo un cerezo en flor. “Vive, Rei. Por mí.”

Un niño, Kagetsu, atado al torii, llorando mientras los ancianos cantaban. “No quiero ser un monstruo…”

La niña espectral, su rostro cambiando a uno familiar, el de su amada, pero roto, lleno de lágrimas negras. “No me olvides, Kagetsu…”

El demonio, riendo en el Yomi, sus ojos carmesí reflejando los de Rei. “Somos uno. Siempre lo seremos.”

Rei gritó, su voz un eco de siglos de dolor. La energía entre él y el demonio creció, formando un campo de fuerza que los envolvió a ambos. Los aldeanos, la esposa, el hombre inconsciente, todos quedaron fuera, protegidos por el aura de Rei.

Y entonces, una explosión.

El campo de fuerza colapsó hacia adentro, conteniendo la energía demoníaca en un estallido controlado. El polvo se levantó, cegando al pueblo, mientras el eco del impacto resonaba en las montañas.

[4:15 AM]

El silencio cayó sobre Kazamura como una manta pesada. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los primeros rayos del amanecer. En el centro de la plaza, donde la estatua rota aún resistía, Rei yacía en el suelo, inmóvil. Su armadura de hueso y rojo se había desvanecido, dejando solo su forma humana: el abrigo largo rasgado, el cabello desordenado cubriendo su rostro, la katana a pocos centímetros de su mano.

Parecía muerto.

La esposa corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado.

—¡Rei! ¡Kagetsu, despierta! —gritó, sacudiéndolo.

El hombre, aún aturdido, se arrastró hacia ellos, su rostro manchado de sangre y polvo.

—Kagetsu… —susurró, su voz rota por la culpa y el dolor.

Dentro de la mente de Rei, el mundo era un vacío blanco. Estaba de pie en un campo de cerezos en flor, el cielo teñido de un rojo suave. Frente a él, una figura familiar: su amada, con el mismo kimono blanco que llevaba siglos atrás. Su rostro era sereno, pero sus ojos estaban llenos de tristeza.

—No te rindas, Rei —dijo, su voz un susurro que resonaba en su alma—. Nunca fuiste un monstruo. Eras mi hogar.

Rei intentó hablar, pero su voz no salió. Extendió una mano, queriendo tocarla, pero ella comenzó a desvanecerse.

—Recuerda quién eres —susurró ella—. No Kagetsu. No el Sabueso del Abismo. Solo Rei.

Un destello de luz lo envolvió, y Rei abrió los ojos.

En el pueblo, la esposa y el hombre retrocedieron, sorprendidos. Rei se levantó lentamente, tambaleándose. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, ahora humanos, tenían un brillo diferente: no carmesí, sino cálido, casi vivo. Una sonrisa leve, amarga, cruzó sus labios.

—Hice las paces… —murmuró, mirando al cielo donde la luna menguante se desvanecía—. Pero no estoy seguro de que eso cambie nada.

El hombre lo miró, lágrimas corriendo por su rostro.

—Kagetsu… lo siento. Nunca debí dejar que te sacrificaran.

Rei lo observó, su expresión suavizándose.

—No soy Kagetsu —dijo, su voz firme pero no cruel—. Pero gracias… amigo.

La esposa, aún sosteniendo el talismán, sonrió con tristeza.

—Salvaste el pueblo, Rei. Pero sé que no te traerá paz.

Rei se inclinó para recoger su katana, ahora sin el brillo carmesí, solo una espada común.

—Nunca busqué paz —respondió, mirando hacia el bosque—. Solo quería cerrar esta página.

El amanecer comenzó a teñir el cielo de naranja. Los aldeanos, aún escondidos, comenzaron a salir, mirando a Rei con una mezcla de miedo y reverencia. Él no les devolvió la mirada. Solo encendió un cigarrillo, el último de una cajetilla arrugada, y exhaló una nube de humo que se mezcló con el polvo del aire.

El demonio estaba vencido. Su alma, fragmentada por siglos, estaba completa de nuevo. Pero Rei sabía que la maldición no había desaparecido. Solo había cambiado de forma.

Caminó hacia el borde del pueblo, su silueta recortada contra el amanecer.

—Nos vemos —dijo sin volverse, su voz apenas audible.

El hombre y la esposa lo observaron en silencio, sabiendo que, aunque habían recuperado a su amigo, Rei Arakawa nunca pertenecería del todo a este mundo.

“Ecos que No Mueren”

[5:30 AM]

El amanecer bañaba Kazamura en un resplandor anaranjado, como si el sol intentara borrar las cicatrices de la noche. Las calles, llenas de escombros y polvo, estaban silenciosas, pero no en paz. La niebla demoníaca se había desvanecido, y el aire olía ahora a madera quemada y tierra húmeda. La estatua rota de la deidad en la plaza seguía en pie, sus ojos de piedra mirando al horizonte, indiferentes al caos que había presenciado.

Rei caminaba por los senderos del pueblo, su abrigo largo ondeando con el viento matutino. Los aldeanos, los pocos que se atrevían a salir, lo observaban desde las sombras de sus casas. Sus miradas eran dagas: miedo, rencor, susurros que lo llamaban “monstruo”, “Kagetsu”, “demonio”. Él los ignoró, encendiendo un cigarrillo con un chasquido del encendedor. El humo se elevó, mezclándose con el aire fresco, mientras sus pasos lo llevaban al hospital del pueblo.

Dentro, el olor a antiséptico y el murmullo de los heridos llenaban los pasillos. Los aldeanos, vendados y magullados, descansaban en camillas improvisadas. La batalla había dejado su marca, pero nadie había muerto. No esta vez. Rei pasó entre ellos, su presencia silenciando las conversaciones. Nadie lo miraba a los ojos. Nadie le dio las gracias.

En una habitación al final del pasillo, el hombre yacía en una camilla, con un brazo y la cabeza vendados. Su esposa estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano con una ternura que contrastaba con el cansancio en su rostro. Sobre la mesa junto a la cama, una fotografía enmarcada mostraba a dos niños abrazados bajo un cerezo: el hombre, joven y sonriente, y Kagetsu, con esa chispa traviesa en los ojos que Rei aún llevaba, aunque enterrada bajo siglos de dolor.

Rei se detuvo en la puerta, apoyándose contra el marco.

—¿Cómo está el héroe del pueblo? —dijo, su voz grave y con un toque de ironía.

El hombre levantó la vista, una sonrisa débil cruzando su rostro.

—Podría estar peor —respondió, su voz ronca—. Pero no gracias a mí. Tú… tú salvaste este lugar, Kagetsu.

Rei frunció el ceño, pero no corrigió el nombre esta vez. En cambio, entró y se sentó en una silla junto a la cama, dejando la katana apoyada contra la pared.

—No soy bueno con los agradecimientos —dijo, exhalando humo por la nariz—. Así que ahórratelos.

La esposa lo miró, sus ojos suaves pero cargados de una comprensión profunda.

—No necesitas agradecimientos, Rei. Pero mereces saber que hiciste una diferencia. Para él —miró al hombre—, para mí… para todos nosotros.

Rei desvió la mirada, observando la fotografía. Por un instante, sus ojos se detuvieron en el niño que había sido Kagetsu. Un eco de una vida que no recordaba del todo, pero que ahora sentía más cerca, como una herida que había dejado de sangrar.

—Nunca quise ser un héroe —murmuró, casi para sí mismo—. Solo quería… cerrar esto.

El hombre se incorporó un poco, haciendo una mueca por el dolor.

—Y lo hiciste, amigo. Pero no tienes que seguir solo. Este pueblo… yo… siempre seremos tu hogar.

Rei lo miró, y por un momento, la máscara de frialdad se agrietó. Una sonrisa leve, casi imperceptible, apareció en su rostro.

—Un hogar no es para alguien como yo —dijo, poniéndose de pie—. Pero aprecio el gesto.

La esposa se levantó también, acercándose a él. Sacó algo de su bolsillo: un pequeño talismán sintoísta, idéntico al que había usado durante la batalla. Lo puso en la mano de Rei, cerrando sus dedos alrededor de él.

—Para cuando lo necesites —dijo, su voz baja pero firme—. No estás tan perdido como crees.

Rei miró el talismán, luego a ella. No dijo nada, solo asintió y guardó el objeto en su abrigo. Se giró hacia el hombre, extendiendo una mano.

—Cuídate, viejo. Y no me busques otra vez. No soy bueno con las reuniones.

El hombre rió, apretando su mano con fuerza a pesar del dolor.

—No prometo nada, Kagetsu.

Rei soltó una risa seca, la primera en mucho tiempo que sonaba genuina. Sin decir más, tomó su katana y salió de la habitación. Sus pasos resonaron en los pasillos del hospital, cada eco un adiós silencioso. Los aldeanos lo miraban desde las puertas entreabiertas, pero él no les devolvió la mirada.

Fuera, el sol ya había trepado por encima de las montañas, bañando el pueblo en una luz que no podía borrar las sombras. Rei encendió otro cigarrillo, el humo elevándose hacia el cielo como un suspiro. Caminó hacia el horizonte, su silueta desvaneciéndose en el amanecer, dejando atrás un pueblo que nunca lo aceptaría, pero que, por una noche, había dependido de él.

[Un Mes Después - Shinjuku, Tokio]

[11:47 PM]