Los guardianes del Ártico

– 1430dc - 1445dc -

El viento cortante me recibió apenas puse un pie sobre la vasta extensión de nieve y hielo. Había llegado al extremo norte del mundo, donde la tierra estaba atrapada en un invierno perpetuo. La vastedad blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el silencio solo era interrumpido por el crujido del hielo bajo mis pies. No había árboles ni campos fértiles, solo una naturaleza implacable que moldeaba a quienes la habitaban. Sabía que mi estancia en esta región no sería fácil; el frío se colaba entre mis ropas y mordía mi piel, una sensación que nunca llegaba a acostumbrar del todo. Sin embargo, mi curiosidad me impulsaba a quedarme, al menos lo suficiente para entender cómo aquella gente sobrevivía en un mundo tan hostil.

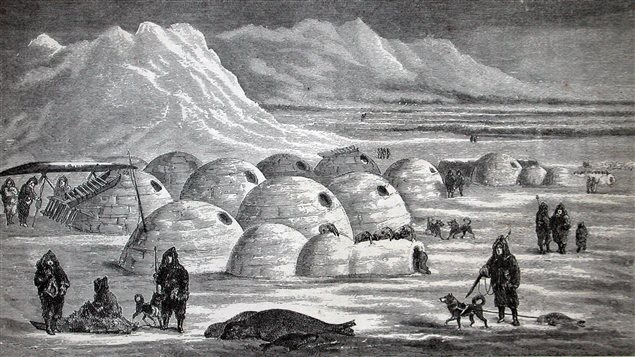

No tardé en encontrar asentamientos dispersos entre la nieve, pequeñas comunidades de viviendas redondas hechas de bloques de hielo. Los inuit me recibieron con cautela, pero sin hostilidad. Me observaban con la misma curiosidad con la que yo los estudiaba. Eran un pueblo fuerte y resistente, de rostros curtidos por el viento helado y ropas gruesas hechas de piel de caribú y foca. Me maravilló la forma en que usaban cada parte de los animales que cazaban, sin desperdicio alguno. Pronto aprendí que para ellos, la caza no era solo un medio de supervivencia, sino un acto de respeto hacia la naturaleza y los espíritus que la habitaban.

A medida que los días pasaban, fui aprendiendo su idioma con torpeza, tratando de comunicarme con frases simples. Los inuit se reían con amabilidad cuando me equivocaba y corregían mi pronunciación con paciencia. Sus palabras estaban llenas de matices, con términos específicos para describir la nieve en todas sus formas. Me intrigaba la profundidad de su conocimiento sobre el entorno, su capacidad para leer el cielo y el hielo, para predecir tormentas y encontrar alimento donde yo solo veía un desierto helado. Cada historia que contaban estaba impregnada de su relación con la tierra y los seres espirituales que la regían.

Presencié la caza de focas, una hazaña que requería paciencia y precisión. Los cazadores esperaban inmóviles junto a los agujeros en el hielo, hasta que el animal emergía para respirar. Solo entonces, con un movimiento rápido y letal, lo atrapaban con un arpón. También observé la construcción de iglús, una técnica que parecía sencilla pero requería habilidad para encajar cada bloque de hielo en la estructura perfecta. Me permitieron ayudar, aunque mis manos torpes no igualaban la destreza con la que ellos erigían sus hogares en cuestión de horas. Cada noche, nos reuníamos en el interior de estas cálidas burbujas de hielo, compartiendo comida y relatos ancestrales.

Uno de los momentos más sobrecogedores de mi estancia fue presenciar las auroras boreales. Las luces danzaban en el cielo nocturno como espíritus en movimiento, llenando la oscuridad con tonos verdes y violetas. Los inuit creían que eran los reflejos de los espíritus de sus ancestros, señales enviadas desde más allá. Escuché en silencio sus historias, fascinada por la profundidad de su mitología. También tuve la oportunidad de conocer a un angakkuq, un chamán que actuaba como intermediario entre los humanos y el mundo de los espíritus. Su sabiduría se transmitía en canciones y rituales, en sueños interpretados y presagios leídos en la naturaleza.

El tiempo transcurría lentamente, pero mi cuerpo nunca se adaptó del todo al frío. Aunque me cubría con las mismas pieles que ellos, el frío se colaba en mis huesos de una forma que no podía ignorar. Mi naturaleza reptiliana me hacía vulnerable a estas temperaturas, y cada día que pasaba se volvía más difícil resistirlo. Admiraba la fortaleza de los inuit, su capacidad de reír y vivir en un lugar que para mí era inhóspito. Participé en algunas de sus actividades, aprendí a remar en un kayak por las aguas heladas y probé carne cruda de foca, un alimento que les proporcionaba los nutrientes necesarios para sobrevivir en un mundo sin cultivos.

Los años pasaron con lentitud, pero siempre sentí que mi tiempo allí era limitado. No había nacido para el frío, y aunque mi espíritu anhelaba aprender más, mi cuerpo no podía soportarlo mucho más. Finalmente, llegó el día en que supe que debía marcharme. Me despedí de aquellos que me habían acogido, de los rostros que ahora me eran familiares, de las historias que había escuchado junto al fuego y de las luces del norte que bailaban en el cielo como una despedida silenciosa. Sabía que siempre recordaría la resiliencia de los inuit, su sabiduría sobre la naturaleza y su capacidad de hallar belleza en un entorno que a otros les parecería implacable.

Al alejarme, el hielo crujió bajo mis pies una última vez. No sabía exactamente a dónde me llevarían mis pasos a continuación, pero presentía que el destino me llamaba hacia tierras donde el sol brillaba con mayor intensidad, donde las ciudades eran vastas y el comercio florecía como un río interminable. Dejé atrás el Ártico con una última mirada, llevando conmigo las lecciones aprendidas y la certeza de que mi viaje aún estaba lejos de terminar.