La Gran Ruta hacia China

- 100dc - 300dc -

Mi llegada a la gran tierra de los Han fue como un paso entre dos mundos. Desde las vastas rutas polvorientas de la Seda, donde las caravanas se movían como serpientes interminables, hasta las majestuosas murallas de Luoyang y Chang’an, cada rincón de aquel imperio respiraba historia, poder y refinamiento. Durante mis primeros días, caminé entre mercaderes que ofrecían sedas tan suaves como el agua y porcelanas tan delicadas que parecían capturar la luz del sol. El aroma del té recién hervido se mezclaba con los perfumes de especias exóticas, mientras los escribas, con sus pinceles de pelo de lobo, trazaban con destreza símbolos que aún me eran extraños.

La magnificencia de la arquitectura imperial era sobrecogedora. Los palacios con techos de tejas doradas se elevaban con una gracia casi mística, custodiados por estatuas de dragones y leones guardianes. Los templos taoístas, envueltos en una bruma de incienso, parecían esconder secretos ancestrales en cada piedra tallada. Las calles de las ciudades bullían de vida: artesanos moldeaban cerámicas, músicos tocaban flautas de bambú, y los académicos debatían los preceptos de Confucio con una intensidad que revelaba la importancia del conocimiento en aquella tierra. La vestimenta de la gente era tan diversa como su sociedad: túnicas de seda para los nobles, trajes de algodón para los campesinos y las distintivas armaduras de escamas para los soldados del imperio. Todo tenía un orden, una estructura que hablaba de siglos de refinamiento y disciplina.

Me integré como una viajera extranjera, adoptando el idioma con rapidez. La lengua fluía con suavidad, y las palabras parecían danzar como pinceladas sobre un pergamino. Mi curiosidad me llevó hasta la corte imperial, donde me hice pasar por sirvienta. En los vastos corredores del palacio, presencié la intrincada burocracia china, donde los funcionarios pasaban años preparándose para los exámenes que los convertirían en parte del aparato administrativo del imperio. Observé cómo los documentos eran escritos en los nuevos rollos de papel, un invento que revolucionaría el mundo. Los astrónomos registraban los movimientos de los cielos y, en una de mis muchas exploraciones, descubrí el primitivo sismógrafo que los eruditos usaban para predecir los temblores de la tierra. Aquella gente, más que supersticiosa, era precisa y meticulosa en su conocimiento del mundo.

Con el tiempo, encontré mi lugar en aquella sociedad. Aprendí caligrafía bajo la tutela de un anciano maestro, quien me enseñó la paciencia en cada trazo. Me sumergí en los textos de Confucio, Lao Tse y Buda, comprendiendo la delicada armonía que regía la mentalidad de los chinos. Me maravillé al presenciar los entrenamientos de los monjes guerreros, cuyos movimientos parecían más una danza que una forma de combate. En secreto, practiqué algunas de sus técnicas, comprendiendo que el cuerpo y la mente debían moverse como uno solo.

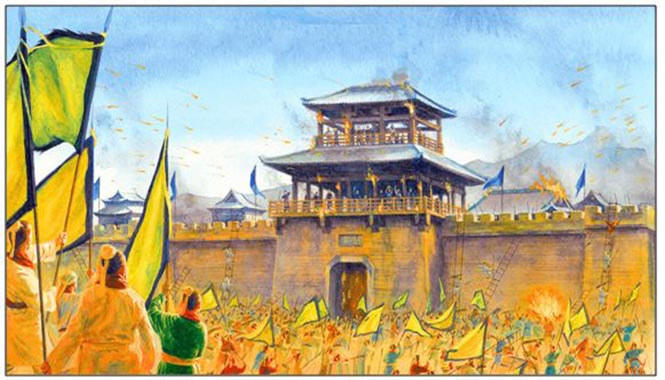

Pero la paz nunca es eterna. Presencié el inicio de la Rebelión de los Turbantes Amarillos, un levantamiento campesino que hizo tambalear los cimientos del imperio. Vi las llamas consumir aldeas enteras, y el sonido de las espadas resonar en el aire como un eco de la historia misma. Sabía que los días de la dinastía Han estaban contados. La caída era inevitable. Con el tiempo, la guerra se apoderó de la nación. Señores de la guerra se alzaron como lobos hambrientos y el país se dividió en tres reinos.

Durante la Era de los Tres Reinos, presencié algunas de las batallas más legendarias que jamás haya visto. Vi cómo Cao Cao, Liu Bei y Sun Quan luchaban por el dominio de la tierra fragmentada, cada uno con su propia visión de lo que debía ser China. En las cortes, entre sombras y conspiraciones, escuché los susurros de los estrategas que movían el destino del continente como piezas en un tablero de go. Zhuge Liang, con su astucia incomparable, se convirtió en una figura que admiré desde la distancia, un maestro de la estrategia cuyos planes eran tan meticulosos como los trazos de un poema caligráfico.

Las ciudades ardieron, los ejércitos marcharon y la historia quedó marcada por héroes y traidores. Vi nacer alianzas y desmoronarse reinos. Me mezclé entre mercaderes, soldados y cortesanos, aprendiendo de cada uno. Fui testigo de la desesperación y la gloria en sus miradas, en sus gestos cargados de anhelo y ambición.

Cuando el reino de Wei finalmente logró reunificar China bajo la dinastía Jin, el país comenzó a sanar sus cicatrices. La guerra cedió su lugar a la restauración de la cultura y el arte. Las academias volvieron a llenarse de eruditos, los artesanos retomaron su labor en la seda y la porcelana, y la poesía floreció una vez más en las calles de Luoyang. Caminé entre templos renovados, observando cómo la gente intentaba reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus espíritus. Sin embargo, la herida de la división nunca desaparece por completo.

China fue una tierra que me cautivó con su grandeza, su sabiduría y su historia tejida entre guerra y arte. Sabía que no sería la última vez que pondría mis pies en sus caminos de seda y piedra. A pesar de la sombra del tiempo, algo en su esencia me llamaba una y otra vez, como un río que nunca deja de fluir hacia el mar. Algún día, regresaría.