Elettra miró por última vez a su familia desde los escalones del vagón de ferrocarril, con unas cuantas lágrimas en los ojos. No quería despedirse, no deseaba hacerlo. Su madre había insistido tanto, tanto…

El lutier abrazaba a su esposa con una triste sonrisa en el rostro, mientras su zurda calmaba el llanto de la pequeña Valeria. Sus hermanos varones no dejaban de gritarle, en especial su mellizo, las hermanas la despedían pañuelo en mano. Elettra no quería irse. Era una muy buena oportunidad, lo necesitaba. Era, de hecho, lo más doloroso que hacía hasta la fecha. Despedirse de su familia.

El conde la apremió con suavidad; desde el cristal de la ventana, con ambas manos tocando el vidrio templado, los ojos zarcos de la muchacha, que en aquel año de 1867 contaba con diecisiete años de vida, desprendieron el llanto al fin. “Os quiero”, musitaba, “Os quiero y os extraño”. Un pitido estruendoso, y el tren comenzó a avanzar.

Lentamente, Florencia se quedaba atrás.

La familia Dantelli era una de esas familias poco convencionales para su época; Alessandro era hijo, nieto y tataranieto de artesanos de la música, y su modesto taller se ubicaba a las afueras de la ciudad. Talentoso, cómo no, habían sido sus ancestros los que habían fabricado los instrumentos más bellos que luego tañerían artistas de la talla de Bazzini o Paganini, o de Verdi antes que ellos. Dicen por ahí, incluso hoy, que se enamoró muy joven de una maestra de cabello de fuego, con la que se casó sin pensarlo: Vittoria D’angelo. Que en secreto se casaron, y muy jóvenes tuvieron a sus hijos. Bendecidos, en primer lugar, con mellizos, Oliviero y Elettra, y después llegaron los demás: Fabrizio, Guido, Julia, Cordelia, Tiziano, Mariana, Valeria.

Vittoria había sido (y seguía siendo) una respetada institutriz por cuyas manos habían pasado los hijos de los más nobles florentinos. Inteligente como era, supo ver el riesgo de la vida de su Elettra y se empeñó en fortalecer su cuerpo desde tierna edad obligándola a instruirse en la academia de danza de Florencia. Y tan bien se la instruyó que, durante la ejecución de “La Sílfide”, en que su niña cada vez más convertida en mujer, atrajo la atención de un hombre que de casualidad, o de vacaciones, se encontraba allí, disfrutando del espectáculo.

—Un conde, Elettra, ¡un conde!— exclamó Vittoria tomando a la muchacha por los hombros.— ¡Y francés nada menos! Ve, hija mía, ¡ve! Es tu oportunidad de brillar.

La muchacha obedeció, a regañadientes se debía añadir, y marchó al encuentro del conde, fácilmente reconocible: un bigote bien cuidado, los cabellos repeinados, sombrero de copa en una mano, guantes impolutos, un bastón muy trabajado y un acento delator que provocó cien miradas en torno a su figura.

—¡Ah, mademoiselle!— saludó el conde, retirando su copa de vino tinto. — ¡Bellísima, exquisita! ¡Su baile me ha emocionado por completo!

Elettra, en silencio, asintió. Vittoria, que la acompañaba, tomó la palabra.

—Grazie mile, signor. Nos sentimos muy honradas por sus palabras.

—Por favor, ¡por favor! No sean modestas, ¡esta muchacha es puro talento! Venga, venga, tengo buen ojo para esto… Hablemos en privado.

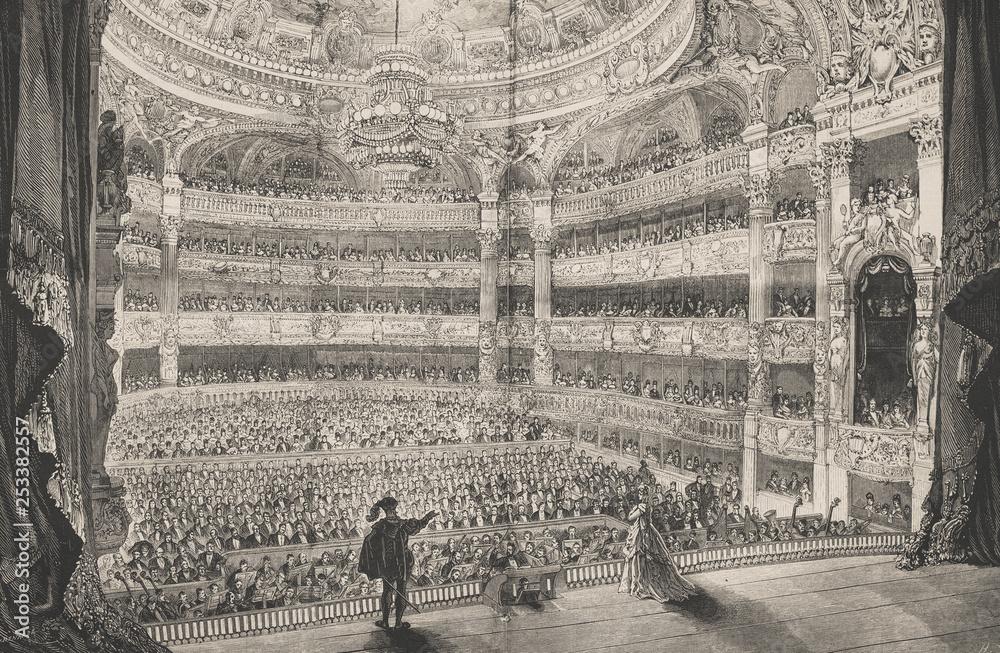

Esa misma noche, durante la cena, le dieron la noticia: el conde francés, Philippe de Chagny, era dueño y mecenas del Teatro de la Ópera de París. Y quería contar con la bella Elettra para su cuerpo de ballet. En términos del conde, no quería que su talento quedase desperdiciado. Así que hablaron, largo y tendido en la privacidad de las oficinas, pero no se diría nada hasta que todo el mundo estuviese reunido. ¿Qué podía decir? Alguien se había fijado en ella. Vittoria no cabía en sí de alegría, pero la muchacha no lo tenía tan claro como quería hacer ver.

Elettra recordaba aquel momento con claridad. Un mes había transcurrido desde aquella conversación. Sentada en aquella butaca, con la medalla de San Marcos pendiendo de su cuello, perdía la mirada en el paisaje que a toda velocidad circulaba ante sus ojos, al tiempo que el conde, que leía la prensa local, no perdía detalle.

—¿Nerviosa?— inquirió de repente.

La Dantelli desvió su mirar hacia su interlocutor, esbozando una triste sonrisa.

—Siempre è dificile separarse de los seres amados.— suspiró con pesadez. — Ma mis padres lo necesitan. Quién soy io para negarles esto.

El conde Philippe dobló el papel con cuidado, apartándolo, antes de cruzar las piernas y entrelazar los dedos sobre las rodillas.

— Es una buena oportunidad para usted, mademoiselle Dantelli.— sonrió el conde con suficiencia. — Todos vimos su brillantez aquella noche. La Academia de París es la más prestigiosa de Europa. Una bailarina como usted no debería quedar relegada al ostracismo.

Elettra sonrió, pero fue una sonrisa algo forzada. Le encantaba lo que hacía, se sentía plena, libre. Amaba la danza, amaba exhibirla ante la gente, interpretar, transmitir esa misma emoción que corría por sus venas con cada movimiento. Era consciente de que se había formado muy tarde en tan sublime disciplina, nunca pensó que llegaría más lejos de que fuera una mera afición. Cuán equivocada estaba. Su madre, en absoluto objetiva, había movido sus hilos para conseguir que su pequeña flor pudiera abrirse camino en un mundo tan mágico como oscuro. Aunque aquella oportunidad fortuita ocultase un oscuro secreto: convirtiendo lo que era una suerte aparente, en un acuerdo.

— Pero los dos sabemos que esta situación no es un mero golpe de suerte.— prosiguió el conde Philippe.

Los ojos zarcos de la florentina centellearon incómodos. No entraba en sus planes hablar del trato, no al menos tan temprano. Claro que el conde se dio cuenta de aquella absoluta falta de decoro, que bien se había esforzado la Dantelli en destacar.

—Hago esto per la mia famiglia.— suspiró Elettra tas varios minutos de silencio incómodo, observando el paisaje a través de la ventana del vagón.— Creen que no sé lo que ocurre, ma lo sé perfectamente. No me tome por idiota, signor Chagny.

—Respeto el amor que tiene por sus padres, mademoiselle Dantelli. Admiro lo que está dispuesta a hacer por ellos. — Philippe se inclinó hacia delante, para encontrar su mirada con la de Elettra.— También sé que su madre no le ha contado toda la verdad.

—No cometa l’errore de creer que no soy consciente de quanto succede.— repuso ella, haciendo un titánico esfuerzo por contener su pena. —Créame. Si hubiera otro modo, esto no estaría ocurriendo.

El conde abrió la boca para decir algo, pero la cerró al instante. Al observar detenidamente a la muchacha que tenía sentada frente a él, con la mano envolviendo suavemente la medalla que le recordaba el hogar y las lágrimas que se afanaba en no dejar salir, se dio cuenta de que lo que para él era un negocio, para ella implicaba renunciar a lo más sagrado que tenía sólo por darles el camino para prosperar y recuperarse: su familia.

El resto del viaje, de varias horas desde que llegaran a Roma para hacer transbordo y tomasen el ferrocarril directo hasta París, transcurrió con incomodidad y cierta normalidad. La llegada a la capital francesa se produjo a altas horas de la noche, intempestivas si acaso; un coche tirado por dos caballos oscuros como la misma sombra aguardaba paciente a la salida de la estación. Dos empleados ayudaron a cargar las escasas pertenencias de la Dantelli, un baúl algo grande y otro más pequeño, ligero. Y tras aquello, emprendieron el camino hacia la mansión en que vivían el conde y su hermano, un edificio de tres plantas ubicado en pleno corazón de la ciudad, cercano a todo lugar importante, bien abastecido, muy bien atendido.

Allí pasarían la noche, antes de que Madame Giry recibiera a su nueva alumna a la mañana siguiente.