Cirene se adentró una última vez en el estanque que había sido su hogar durante siglos, y el agua la recibió como siempre: tibia, luminosa, vivita.

Cada paso suyo despertaba círculos de luz que se expandían en la superficie, como si el estanque recordara su nombre.

El aire tambien estaba impregnado de magia antigua, con el perfume suave de flores acuáticas que solo florecían bajo la luna y el murmullo constante de un canto invisible de hadas y espirtus buenos.

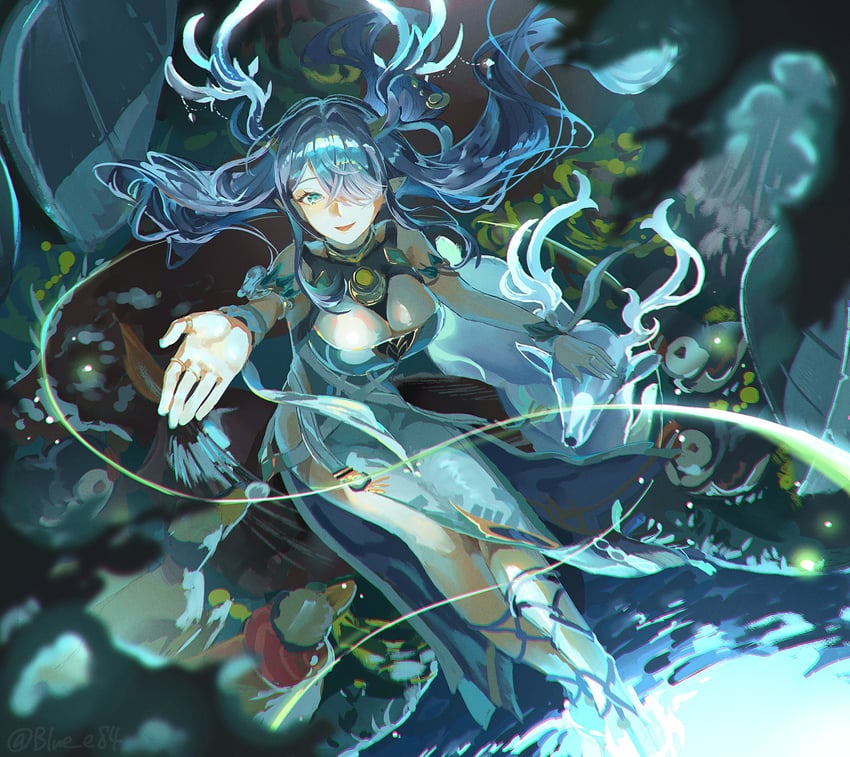

A su llamado, las criaturas comenzaron a emerger; pequeños espíritus de agua asomaron entre los nenúfares, con cuerpos translúcidos y ojitos brillantes como estrellas recién nacidas. Peces alados saltaron en arcos perfectos, dejando estelas de polvo azul en el aire antes de volver al agua. Desde las rocas cubiertas de musgo, salamandras de jade se deslizaron lentamente, calentando el ambiente con su respiración suave, mientras diminutas hadas de pétalos descendían desde los árboles, sus alas tintineando como campanitas de cristal.

El estanque entero parecía escuchar: las raíces de los sauces antiguos se estremecieron bajo el agua, y una tortuga colosal cubierta de líquenes luminosos abrió un ojo sabio, reflejando en su pupila siglos de memorias compartidas. Incluso las piedras del fondo, redondeadas por el tiempo, brillaron tenuemente, como si guardaran fragmentos del alma de Cirene.

Ella avanzó hasta el centro, donde la magia era más densa, y se sumergió hasta la cintura. El agua abrazó su silueta con cariño, elevando su cabello en suaves ondas plateadas.

── Hay algo que tengo que contarles… dejaré este lugar para viajar con mi ser amado.

Un murmullo recorrió el estanque, una vibración dulce y triste a la vez. Las criaturas se acercaron más, formando un círculo protector a su alrededor.

── Este edén pasará a ser propiedad de ustedes...

Continuó, su voz clara.

── ... y durará tanto como ustedes lo amen y lo cuiden. Espero que, cuando vuelva, este lugar tenga más vida de la que tiene ahora…

Cirene extendió las manos y del agua brotaron flores de luz, abriéndose una a una, sembrando el estanque con nuevos colores. La magia se elevó en espirales suaves, como si el mismo mundo respondiera a su deseo.

── ¿Lo prometen?

Las criaturas respondieron a su manera.

Las hadas alzaron el vuelo, trazando símbolos antiguos en el aire. Los espíritus de agua se entrelazaron, formando una corriente luminosa que rodeó a Cirene en señal de juramento. La tortuga ancestral inclinó lentamente la cabeza, y desde el fondo del estanque surgió un pulso de luz cálida, firme, eterno.

No hubo palabras, pero la promesa quedó sellada.

El estanque brilló con más fuerza que nunca, como un corazón latiendo con esperanza, aguardando paciente el día en que Cirene regresara… y encontrara un hogar aún más vivo, aún más amado, de lo que jamás fue.

Cirene se adentró una última vez en el estanque que había sido su hogar durante siglos, y el agua la recibió como siempre: tibia, luminosa, vivita.

Cada paso suyo despertaba círculos de luz que se expandían en la superficie, como si el estanque recordara su nombre.

El aire tambien estaba impregnado de magia antigua, con el perfume suave de flores acuáticas que solo florecían bajo la luna y el murmullo constante de un canto invisible de hadas y espirtus buenos.

A su llamado, las criaturas comenzaron a emerger; pequeños espíritus de agua asomaron entre los nenúfares, con cuerpos translúcidos y ojitos brillantes como estrellas recién nacidas. Peces alados saltaron en arcos perfectos, dejando estelas de polvo azul en el aire antes de volver al agua. Desde las rocas cubiertas de musgo, salamandras de jade se deslizaron lentamente, calentando el ambiente con su respiración suave, mientras diminutas hadas de pétalos descendían desde los árboles, sus alas tintineando como campanitas de cristal.

El estanque entero parecía escuchar: las raíces de los sauces antiguos se estremecieron bajo el agua, y una tortuga colosal cubierta de líquenes luminosos abrió un ojo sabio, reflejando en su pupila siglos de memorias compartidas. Incluso las piedras del fondo, redondeadas por el tiempo, brillaron tenuemente, como si guardaran fragmentos del alma de Cirene.

Ella avanzó hasta el centro, donde la magia era más densa, y se sumergió hasta la cintura. El agua abrazó su silueta con cariño, elevando su cabello en suaves ondas plateadas.

── Hay algo que tengo que contarles… dejaré este lugar para viajar con mi ser amado.

Un murmullo recorrió el estanque, una vibración dulce y triste a la vez. Las criaturas se acercaron más, formando un círculo protector a su alrededor.

── Este edén pasará a ser propiedad de ustedes...

Continuó, su voz clara.

── ... y durará tanto como ustedes lo amen y lo cuiden. Espero que, cuando vuelva, este lugar tenga más vida de la que tiene ahora…

Cirene extendió las manos y del agua brotaron flores de luz, abriéndose una a una, sembrando el estanque con nuevos colores. La magia se elevó en espirales suaves, como si el mismo mundo respondiera a su deseo.

── ¿Lo prometen?

Las criaturas respondieron a su manera.

Las hadas alzaron el vuelo, trazando símbolos antiguos en el aire. Los espíritus de agua se entrelazaron, formando una corriente luminosa que rodeó a Cirene en señal de juramento. La tortuga ancestral inclinó lentamente la cabeza, y desde el fondo del estanque surgió un pulso de luz cálida, firme, eterno.

No hubo palabras, pero la promesa quedó sellada.

El estanque brilló con más fuerza que nunca, como un corazón latiendo con esperanza, aguardando paciente el día en que Cirene regresara… y encontrara un hogar aún más vivo, aún más amado, de lo que jamás fue.