Un nuevo capítulo...

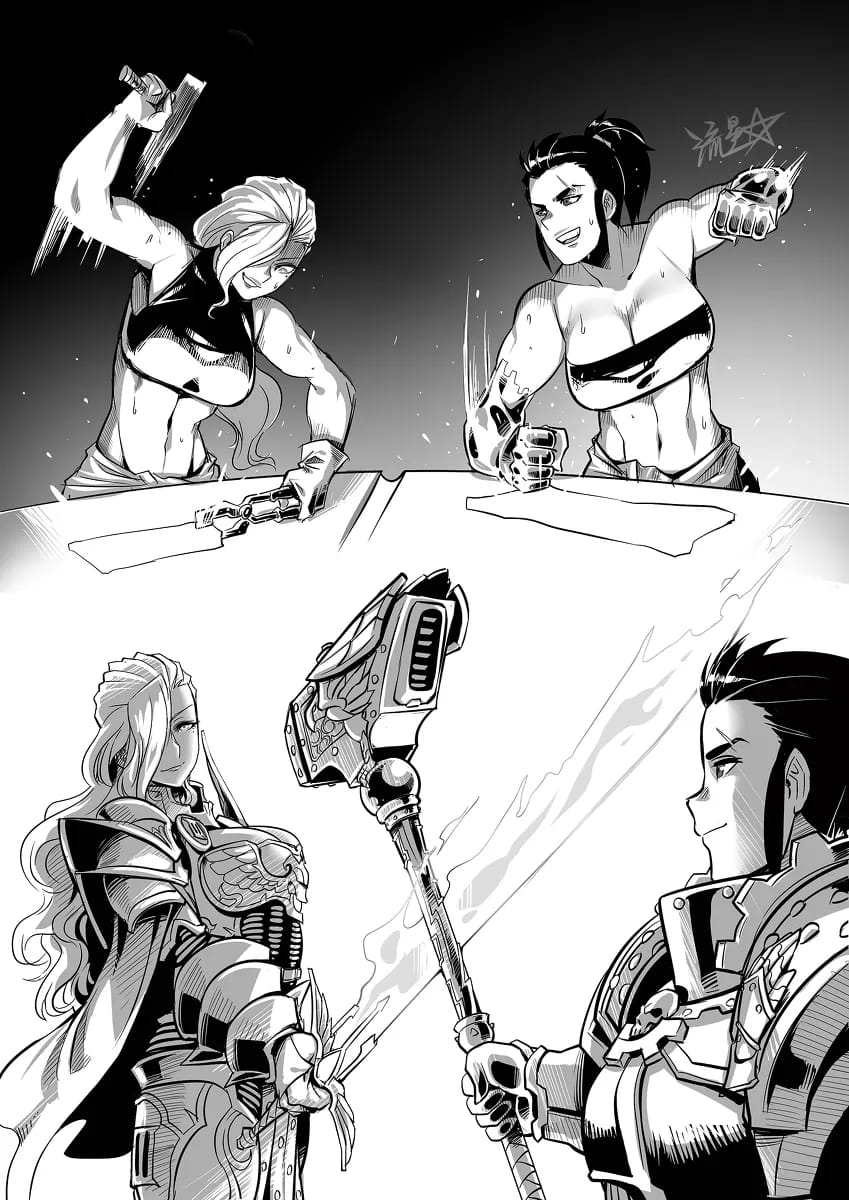

Fandom OC/JJK

Categoría Romance

Leo

"Mi mayor miedo es que, eventualmente, me verás de la misma forma que me veo yo."

[Alemania. - Berlín. - El apartamento de Morana. - 21:34]

Cuan tortuosa podía ser la vida de una persona solitaria, no por necesidad, ni por comodidad, una soledad autoimpuesta, una penitencia en busca de la redención.

Morana, que últimamente andaba más sumida en pensamiento de lo normal, se dirigió al balcón con cigarro en mano, portando un vestido negro largo y unos tacones; hoy habría visita.

La ciudad brillaba tanto como siempre, luces que nunca se apagaban, coches que iban de un lado a otro, todos vivían una vida normal... — Los envidio. — Su voz era suave, su mirada observaba el mundo como si fuera un cuadro, y ella no era la pintora, sino una mancha.

Dio una profunda calada al cigarro y mientras exhalaba el humo, dejó caer las cenizas por el balcón. — Tan ignorantes, y sin embargo... Tan felices. — Así era la gente para ella, pero era esa misma ignorancia la que envidiaba, pues tantos años de vida le habían enseñado algo; cuanto más sabes del mundo, más horrible se vuelve la vida.

Tiró el cigarro por el balcón, suspirando profundamente antes de volver al interior del piso. Se dirigió al sillón que había en el centro del salón, se cruzó de piernas, juntó sus manos y con su mirada fija en las mismas, su mente comenzó a divagar.

El pasado pesaba demasiado para ella, la soledad se había vuelto una tortura con el pasar de los siglos, y le había quedado claro que, por mucho que se esforzara y por mucho que odiase admitirlo... No podía seguir así.

La vida eterna se había convertido en una cárcel desde que "cumplió" su objetivo, pues una vida sin propósito carecía de belleza. La persona que ella amaba, le gustase o no, había desaparecido en la rueda de la vida, así haya reencarnado, nunca sería la misma persona... Y eso dolía más que arder en la pira.

¿Desde cuándo se había vuelto tan blanda? Una pregunta que se repetía a menudo, pero la respuesta era simple... Siempre lo fue, en el fondo, su corazón, aunque desgastado, siempre fue blando, pero en sus intentos por convencerse de que no, el daño se había ido acumulando.

Una historia de amor de un milenio... Un desperdicio, meras mentiras para convencerse a si misma de que podía cambiar lo sucedido... Motivo por el cual, en su juventud, terminó volviéndose tan diestra en la nigromancia. No quería aceptar el resultado, nunca pudo aceptarlo, nunca pudo superarlo... Pero conocer a cierta persona, le hizo darle vueltas a la cabeza.

Leo, un hechicero que parecía no tener más preocupación que el presente, su actitud tan aparentemente despreocupada se había vuelto contagiosa para Morana… Se había dado cuenta que, en esos momentos de adrenalina que compartían en la carretera, en esas risas por bromas estúpidas, en esa mirada suave que parecía nunca juzgarla... Había hallado refugio.

¿En qué estaba pensando? Tras un milenio de asegurar que su corazón solo le pertenecía a un difunto... Estaba pensando en la posibilidad de... Avanzar sin él.

Morana volvió a la realidad, sacada de su trance por el ruido de los coches... Echa de menos cuando la vida eran herramientas y caballos. Aprovechó el momento para dirigirse a la cocina, sacar su mejor vino y preparar las cosas en la pequeña mesa que había en el salón.

Terminado esto, la puerta sonó... ¿Sería el hechicero...?

Al principio, dudó en sus pasos, pero tras un par de segundos, se dirigió a la puerta, tomó aire antes de abrirla ¿Por qué estaba tan nerviosa? No lo sabía, pero lo controlaría, como siempre lo hace... Lentamente abrió la puerta...

"Mi mayor miedo es que, eventualmente, me verás de la misma forma que me veo yo."

[Alemania. - Berlín. - El apartamento de Morana. - 21:34]

Cuan tortuosa podía ser la vida de una persona solitaria, no por necesidad, ni por comodidad, una soledad autoimpuesta, una penitencia en busca de la redención.

Morana, que últimamente andaba más sumida en pensamiento de lo normal, se dirigió al balcón con cigarro en mano, portando un vestido negro largo y unos tacones; hoy habría visita.

La ciudad brillaba tanto como siempre, luces que nunca se apagaban, coches que iban de un lado a otro, todos vivían una vida normal... — Los envidio. — Su voz era suave, su mirada observaba el mundo como si fuera un cuadro, y ella no era la pintora, sino una mancha.

Dio una profunda calada al cigarro y mientras exhalaba el humo, dejó caer las cenizas por el balcón. — Tan ignorantes, y sin embargo... Tan felices. — Así era la gente para ella, pero era esa misma ignorancia la que envidiaba, pues tantos años de vida le habían enseñado algo; cuanto más sabes del mundo, más horrible se vuelve la vida.

Tiró el cigarro por el balcón, suspirando profundamente antes de volver al interior del piso. Se dirigió al sillón que había en el centro del salón, se cruzó de piernas, juntó sus manos y con su mirada fija en las mismas, su mente comenzó a divagar.

El pasado pesaba demasiado para ella, la soledad se había vuelto una tortura con el pasar de los siglos, y le había quedado claro que, por mucho que se esforzara y por mucho que odiase admitirlo... No podía seguir así.

La vida eterna se había convertido en una cárcel desde que "cumplió" su objetivo, pues una vida sin propósito carecía de belleza. La persona que ella amaba, le gustase o no, había desaparecido en la rueda de la vida, así haya reencarnado, nunca sería la misma persona... Y eso dolía más que arder en la pira.

¿Desde cuándo se había vuelto tan blanda? Una pregunta que se repetía a menudo, pero la respuesta era simple... Siempre lo fue, en el fondo, su corazón, aunque desgastado, siempre fue blando, pero en sus intentos por convencerse de que no, el daño se había ido acumulando.

Una historia de amor de un milenio... Un desperdicio, meras mentiras para convencerse a si misma de que podía cambiar lo sucedido... Motivo por el cual, en su juventud, terminó volviéndose tan diestra en la nigromancia. No quería aceptar el resultado, nunca pudo aceptarlo, nunca pudo superarlo... Pero conocer a cierta persona, le hizo darle vueltas a la cabeza.

Leo, un hechicero que parecía no tener más preocupación que el presente, su actitud tan aparentemente despreocupada se había vuelto contagiosa para Morana… Se había dado cuenta que, en esos momentos de adrenalina que compartían en la carretera, en esas risas por bromas estúpidas, en esa mirada suave que parecía nunca juzgarla... Había hallado refugio.

¿En qué estaba pensando? Tras un milenio de asegurar que su corazón solo le pertenecía a un difunto... Estaba pensando en la posibilidad de... Avanzar sin él.

Morana volvió a la realidad, sacada de su trance por el ruido de los coches... Echa de menos cuando la vida eran herramientas y caballos. Aprovechó el momento para dirigirse a la cocina, sacar su mejor vino y preparar las cosas en la pequeña mesa que había en el salón.

Terminado esto, la puerta sonó... ¿Sería el hechicero...?

Al principio, dudó en sus pasos, pero tras un par de segundos, se dirigió a la puerta, tomó aire antes de abrirla ¿Por qué estaba tan nerviosa? No lo sabía, pero lo controlaría, como siempre lo hace... Lentamente abrió la puerta...

[Cursed_Bastard]

"Mi mayor miedo es que, eventualmente, me verás de la misma forma que me veo yo."

[Alemania. - Berlín. - El apartamento de Morana. - 21:34]

Cuan tortuosa podía ser la vida de una persona solitaria, no por necesidad, ni por comodidad, una soledad autoimpuesta, una penitencia en busca de la redención.

Morana, que últimamente andaba más sumida en pensamiento de lo normal, se dirigió al balcón con cigarro en mano, portando un vestido negro largo y unos tacones; hoy habría visita.

La ciudad brillaba tanto como siempre, luces que nunca se apagaban, coches que iban de un lado a otro, todos vivían una vida normal... — Los envidio. — Su voz era suave, su mirada observaba el mundo como si fuera un cuadro, y ella no era la pintora, sino una mancha.

Dio una profunda calada al cigarro y mientras exhalaba el humo, dejó caer las cenizas por el balcón. — Tan ignorantes, y sin embargo... Tan felices. — Así era la gente para ella, pero era esa misma ignorancia la que envidiaba, pues tantos años de vida le habían enseñado algo; cuanto más sabes del mundo, más horrible se vuelve la vida.

Tiró el cigarro por el balcón, suspirando profundamente antes de volver al interior del piso. Se dirigió al sillón que había en el centro del salón, se cruzó de piernas, juntó sus manos y con su mirada fija en las mismas, su mente comenzó a divagar.

El pasado pesaba demasiado para ella, la soledad se había vuelto una tortura con el pasar de los siglos, y le había quedado claro que, por mucho que se esforzara y por mucho que odiase admitirlo... No podía seguir así.

La vida eterna se había convertido en una cárcel desde que "cumplió" su objetivo, pues una vida sin propósito carecía de belleza. La persona que ella amaba, le gustase o no, había desaparecido en la rueda de la vida, así haya reencarnado, nunca sería la misma persona... Y eso dolía más que arder en la pira.

¿Desde cuándo se había vuelto tan blanda? Una pregunta que se repetía a menudo, pero la respuesta era simple... Siempre lo fue, en el fondo, su corazón, aunque desgastado, siempre fue blando, pero en sus intentos por convencerse de que no, el daño se había ido acumulando.

Una historia de amor de un milenio... Un desperdicio, meras mentiras para convencerse a si misma de que podía cambiar lo sucedido... Motivo por el cual, en su juventud, terminó volviéndose tan diestra en la nigromancia. No quería aceptar el resultado, nunca pudo aceptarlo, nunca pudo superarlo... Pero conocer a cierta persona, le hizo darle vueltas a la cabeza.

Leo, un hechicero que parecía no tener más preocupación que el presente, su actitud tan aparentemente despreocupada se había vuelto contagiosa para Morana… Se había dado cuenta que, en esos momentos de adrenalina que compartían en la carretera, en esas risas por bromas estúpidas, en esa mirada suave que parecía nunca juzgarla... Había hallado refugio.

¿En qué estaba pensando? Tras un milenio de asegurar que su corazón solo le pertenecía a un difunto... Estaba pensando en la posibilidad de... Avanzar sin él.

Morana volvió a la realidad, sacada de su trance por el ruido de los coches... Echa de menos cuando la vida eran herramientas y caballos. Aprovechó el momento para dirigirse a la cocina, sacar su mejor vino y preparar las cosas en la pequeña mesa que había en el salón.

Terminado esto, la puerta sonó... ¿Sería el hechicero...?

Al principio, dudó en sus pasos, pero tras un par de segundos, se dirigió a la puerta, tomó aire antes de abrirla ¿Por qué estaba tan nerviosa? No lo sabía, pero lo controlaría, como siempre lo hace... Lentamente abrió la puerta...

Tipo

Grupal

Líneas

Cualquier línea

Estado

Disponible