Esto se ha publicado como Out Of Character. Tenlo en cuenta al responder.

Esto se ha publicado como Out Of Character.

Tenlo en cuenta al responder.

DOSSIER DE ALTA JERARQUÍA: ISTHAR’S GREMORY

"The Crimson Heiress Special Issue"

I. ESPECIFICACIONES DE LA PUBLICACIÓN

𝄆 Título de la Revista: Isthar’s Gremory

𝄆 Agencia de Élite: Isthar’s Demonic Déesse Infernal Glamour.

𝄆 Temática: Realeza Demoníaca, Aristocracia del Inframundo y Fetichismo de Alta Costura.

𝄆 Periodicidad: Única (Edición de Solsticio de Sangre).

II. LA MUSA DEL TRONO: RIAS GREMORY

Rias no solo posa; ella gobierna el encuadre. Como figura estelar de la agencia, esta edición captura su transición de heredera a soberana absoluta del glamour infernal.

𝄡 Atuendo de Portada:

❆ Skin: Látex Divino "Void Gloss". Un traje enterizo de una sola pieza que se funde con su silueta, diseñado para reflejar la luz de la luna roja.

❆ Atributos: Alas de membrana carmesí extendidas, cuernos de obsidiana y su icónica cabellera color carmín fluyendo como fuego líquido.

❆ Escenario: El Gran Trono de Hueso y Terciopelo dentro del Castillo Carmesí, con la Luna de Sangre en perigeo total a través de los ventanales góticos.

III. SUMARIO EXCLUSIVO (ARTÍCULOS DE PODER)

1. EXCLUSIVO: Su Trono, Su Poder, Su Noche

Un ensayo íntimo sobre el peso de la corona. Rias narra cómo ha transformado el apellido Gremory en un sinónimo de vanguardia y autoridad en el modelaje interdimensional.

2. Secretos del Castillo Carmesí

𝆺 Tour Fotográfico: Un recorrido por las estancias privadas de la modelo. Desde su biblioteca de grimorios de moda hasta las cámaras de tortura... de aburrimiento.

𝆺 Decoración: Cómo el gótico clásico se encuentra con el minimalismo infernal.

3. Moda Oscura: Látex Divino

𝆺 La Tendencia: Por qué el látex es la "segunda piel" preferida de las deidades.

𝆺 Cuidado de la Prenda: Guía práctica para mantener el brillo especular de tus trajes usando aceites de esencia de alma.

4. La Luna Roja Revela: ¿Quién es la Verdadera Ishtar Gremory?

𝆺 Investigación: Un reportaje que desmitifica la figura de Rias. Entrevistas con su séquito más cercano y la revelación de su verdadera forma tras el destello del flash.

IV. DETALLES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN

𝆺 Fotografía: Realizada mediante Visión Espectral para capturar el aura púrpura de sus ojos.

𝆺 Iluminación: 100% natural (Luna Roja de Sangre), sin filtros digitales, solo magia pura.

𝆺 Maquetación: Tipografía gótica en relieve con tintas infundidas en polvo de rubí.

V. VALOR DE MERCADO & ADQUISICIÓN

𝆺 Precio Sugerido: 666 Créditos Infernales / Un pacto de lealtad eterna.

𝆺 Distribución: Solo disponible en círculos aristocráticos y dimensiones de alta energía.

𝆺 Bonus: Las primeras 100 copias vienen perfumadas con "Gremory’s Ruin", una fragancia de rosas marchitas y ozono.

☯ Nota de la Agencia:

"En Ishtar’s Demonic Déesse, no seguimos tendencias, las condenamos a la eternidad. Rias Gremory es el alfa y el omega de nuestra visión."

"The Crimson Heiress Special Issue"

I. ESPECIFICACIONES DE LA PUBLICACIÓN

𝄆 Título de la Revista: Isthar’s Gremory

𝄆 Agencia de Élite: Isthar’s Demonic Déesse Infernal Glamour.

𝄆 Temática: Realeza Demoníaca, Aristocracia del Inframundo y Fetichismo de Alta Costura.

𝄆 Periodicidad: Única (Edición de Solsticio de Sangre).

II. LA MUSA DEL TRONO: RIAS GREMORY

Rias no solo posa; ella gobierna el encuadre. Como figura estelar de la agencia, esta edición captura su transición de heredera a soberana absoluta del glamour infernal.

𝄡 Atuendo de Portada:

❆ Skin: Látex Divino "Void Gloss". Un traje enterizo de una sola pieza que se funde con su silueta, diseñado para reflejar la luz de la luna roja.

❆ Atributos: Alas de membrana carmesí extendidas, cuernos de obsidiana y su icónica cabellera color carmín fluyendo como fuego líquido.

❆ Escenario: El Gran Trono de Hueso y Terciopelo dentro del Castillo Carmesí, con la Luna de Sangre en perigeo total a través de los ventanales góticos.

III. SUMARIO EXCLUSIVO (ARTÍCULOS DE PODER)

1. EXCLUSIVO: Su Trono, Su Poder, Su Noche

Un ensayo íntimo sobre el peso de la corona. Rias narra cómo ha transformado el apellido Gremory en un sinónimo de vanguardia y autoridad en el modelaje interdimensional.

2. Secretos del Castillo Carmesí

𝆺 Tour Fotográfico: Un recorrido por las estancias privadas de la modelo. Desde su biblioteca de grimorios de moda hasta las cámaras de tortura... de aburrimiento.

𝆺 Decoración: Cómo el gótico clásico se encuentra con el minimalismo infernal.

3. Moda Oscura: Látex Divino

𝆺 La Tendencia: Por qué el látex es la "segunda piel" preferida de las deidades.

𝆺 Cuidado de la Prenda: Guía práctica para mantener el brillo especular de tus trajes usando aceites de esencia de alma.

4. La Luna Roja Revela: ¿Quién es la Verdadera Ishtar Gremory?

𝆺 Investigación: Un reportaje que desmitifica la figura de Rias. Entrevistas con su séquito más cercano y la revelación de su verdadera forma tras el destello del flash.

IV. DETALLES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN

𝆺 Fotografía: Realizada mediante Visión Espectral para capturar el aura púrpura de sus ojos.

𝆺 Iluminación: 100% natural (Luna Roja de Sangre), sin filtros digitales, solo magia pura.

𝆺 Maquetación: Tipografía gótica en relieve con tintas infundidas en polvo de rubí.

V. VALOR DE MERCADO & ADQUISICIÓN

𝆺 Precio Sugerido: 666 Créditos Infernales / Un pacto de lealtad eterna.

𝆺 Distribución: Solo disponible en círculos aristocráticos y dimensiones de alta energía.

𝆺 Bonus: Las primeras 100 copias vienen perfumadas con "Gremory’s Ruin", una fragancia de rosas marchitas y ozono.

☯ Nota de la Agencia:

"En Ishtar’s Demonic Déesse, no seguimos tendencias, las condenamos a la eternidad. Rias Gremory es el alfa y el omega de nuestra visión."

🍷 DOSSIER DE ALTA JERARQUÍA: ISTHAR’S GREMORY 🍷

"The Crimson Heiress Special Issue"

🏰 I. ESPECIFICACIONES DE LA PUBLICACIÓN

𝄆 Título de la Revista: Isthar’s Gremory

𝄆 Agencia de Élite: Isthar’s Demonic Déesse Infernal Glamour.

𝄆 Temática: Realeza Demoníaca, Aristocracia del Inframundo y Fetichismo de Alta Costura.

𝄆 Periodicidad: Única (Edición de Solsticio de Sangre).

🌹 II. LA MUSA DEL TRONO: RIAS GREMORY

Rias no solo posa; ella gobierna el encuadre. Como figura estelar de la agencia, esta edición captura su transición de heredera a soberana absoluta del glamour infernal.

𝄡 Atuendo de Portada:

❆ Skin: Látex Divino "Void Gloss". Un traje enterizo de una sola pieza que se funde con su silueta, diseñado para reflejar la luz de la luna roja.

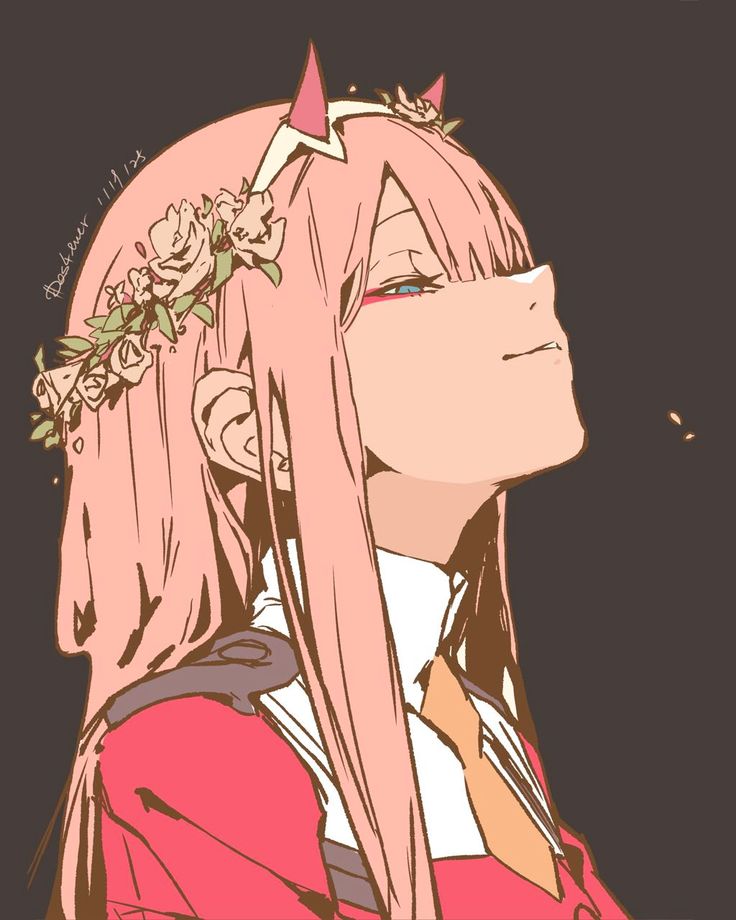

❆ Atributos: Alas de membrana carmesí extendidas, cuernos de obsidiana y su icónica cabellera color carmín fluyendo como fuego líquido.

❆ Escenario: El Gran Trono de Hueso y Terciopelo dentro del Castillo Carmesí, con la Luna de Sangre en perigeo total a través de los ventanales góticos.

📑 III. SUMARIO EXCLUSIVO (ARTÍCULOS DE PODER)

🌑 1. EXCLUSIVO: Su Trono, Su Poder, Su Noche

Un ensayo íntimo sobre el peso de la corona. Rias narra cómo ha transformado el apellido Gremory en un sinónimo de vanguardia y autoridad en el modelaje interdimensional.

🏰 2. Secretos del Castillo Carmesí

𝆺 Tour Fotográfico: Un recorrido por las estancias privadas de la modelo. Desde su biblioteca de grimorios de moda hasta las cámaras de tortura... de aburrimiento.

𝆺 Decoración: Cómo el gótico clásico se encuentra con el minimalismo infernal.

🖤 3. Moda Oscura: Látex Divino

𝆺 La Tendencia: Por qué el látex es la "segunda piel" preferida de las deidades.

𝆺 Cuidado de la Prenda: Guía práctica para mantener el brillo especular de tus trajes usando aceites de esencia de alma.

🌙 4. La Luna Roja Revela: ¿Quién es la Verdadera Ishtar Gremory?

𝆺 Investigación: Un reportaje que desmitifica la figura de Rias. Entrevistas con su séquito más cercano y la revelación de su verdadera forma tras el destello del flash.

📊 IV. DETALLES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN

𝆺 Fotografía: Realizada mediante Visión Espectral para capturar el aura púrpura de sus ojos.

𝆺 Iluminación: 100% natural (Luna Roja de Sangre), sin filtros digitales, solo magia pura.

𝆺 Maquetación: Tipografía gótica en relieve con tintas infundidas en polvo de rubí.

💎 V. VALOR DE MERCADO & ADQUISICIÓN

𝆺 Precio Sugerido: 666 Créditos Infernales / Un pacto de lealtad eterna.

𝆺 Distribución: Solo disponible en círculos aristocráticos y dimensiones de alta energía.

𝆺 Bonus: Las primeras 100 copias vienen perfumadas con "Gremory’s Ruin", una fragancia de rosas marchitas y ozono.

☯ Nota de la Agencia:

"En Ishtar’s Demonic Déesse, no seguimos tendencias, las condenamos a la eternidad. Rias Gremory es el alfa y el omega de nuestra visión."

0

comentarios

1

compartido