La llama y la ceniza

Fandom Libre

Categoría Fantasía

〈 Starter para 𝑬𝒍𝒊𝒛𝒂𝒃𝒆𝒕𝒉 ✴ 𝑩𝒍𝒐𝒐𝒅𝒇𝒍𝒂𝒎𝒆 ♡ 〉

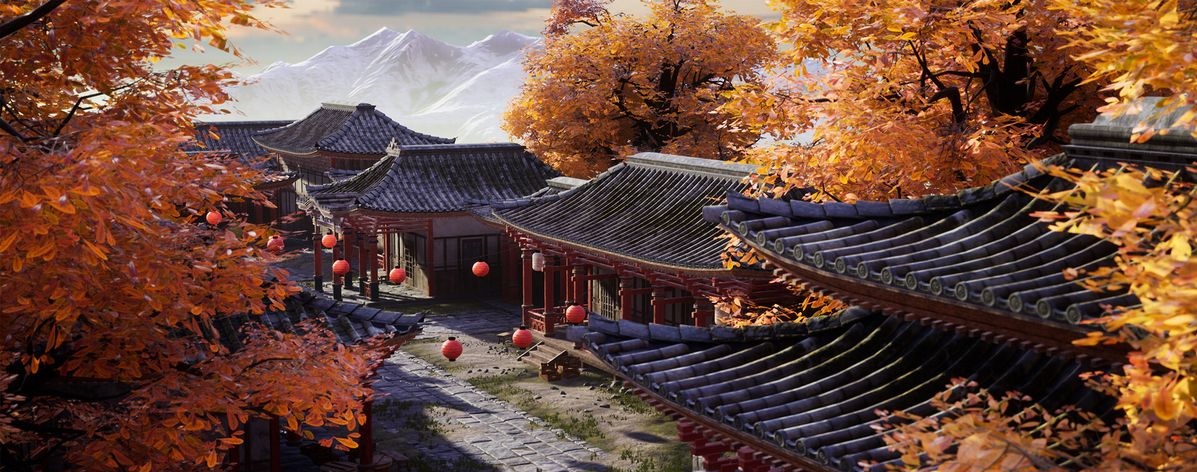

La piedra del templo era fría incluso bajo sus manos enguantadas, su tacto áspero como si guardara la memoria de incontables inviernos. El aire olía a incienso antiguo, a la leña quemada en los braseros dispersos por los pasillos, a la humedad de los corredores donde la luz apenas llegaba. Para otros, este lugar era un santuario. Para ella, solo era un punto en el mapa, una parada en su interminable sendero.

Kazuo le había concedido cobijo, pero la confianza era un concepto frágil. Habría una confianza establecida, efímera, breve: ella había dejado su rostro y sus cartas al descubierto, al igual que él había dejado entrever parcialmente su naturaleza. Pero ambos parecían moverse con la curiosidad de un animal, o quizá un mutuo silencio respetuoso. Y él tenía razones para ello, pues ella nunca había sido una presencia fácil, nunca había sido alguien que se dejara descifrar sin resistencia.

Por eso, se mantenía en los márgenes.

Como una sombra más entre las columnas, un eco sin voz en los pasillos, se deslizaba en el silencio, calculando cada movimiento. Su presencia era un roce efímero, un parpadeo en la penumbra, un espectro que se negaba a ocupar más espacio del necesario. Sus interacciones con Kazuo eran mínimas, apenas palabras medidas cuando la necesidad las exigía, cuando él buscaba asegurarse de su paradero, cuando la rutina forzaba un cruce de caminos.

Y luego, había alguien más.

No necesitaba mirarla para notar su presencia. Era como si el templo mismo cambiara cuando ella estaba cerca, como si la cadencia del zorro se tornara más relajada, como si su voz adquiriera un matiz diferente, menos cortante, quizá más humano. Había ternura en el aire cuando ellos compartían el mismo espacio, una conexión que no tenía cabida en el mundo al que ella pertenecía.

Ella no preguntó. No miró demasiado. No permitió que la sospecha germinara más de lo necesario en su mente. Pero lo sabía. No había envidia en su percepción, sólo la constatación de un hecho: tenían algo que ella había perdido hace mucho, algo que quizá nunca había tenido del todo.

Es por ello que evitaba los encuentros, se deslizaba entre las horas en las que el templo estaba más transitado y elegía los momentos en que la penumbra era su única compañía. Encontraba refugio en los rincones donde la luz no se atrevía a adentrarse, donde podía existir sin ser percibida. Y, durante un tiempo, aquello fue suficiente… Hasta que dejó de serlo.

Quizá fue la fatiga.

Las noches habían sido largas, y su búsqueda no daba frutos. Cada día que pasaba en aquel lugar se sentía como una demora, una pausa que no podía permitirse, pero que su cuerpo comenzaba a exigirle sin clemencia. Quizá el único resultado tangible de su esfuerzo eran páginas y páginas de su propio puño y letra, desbordando su caligrafía apretada con fragmentos de conocimiento, hipótesis garabateadas entre líneas, retazos de ideas que parecían desvanecerse antes de poder concretarse. Objetos dispersos y ocultos con recelo, protegidos de la vista común como si el mero acto de exponerlos los volviera vulnerables. Infinitas mañanas pasadas frente a una mesa de piedra, con la mirada fija en pergaminos extendidos, sus dedos tamborileando en la superficie en un ritmo inconstante, como si esperara que el simple contacto le revelara la respuesta que aún no tenía.

Quizá fue la comodidad traicionera.

El templo, con su quietud reverente, sus braseros encendidos y el aire impregnado de una fragancia a incienso y antigüedad, no era el páramo helado y hostil que se había convertido en su hogar por tanto tiempo. Ahí, en esos muros de piedra maciza que resonaban con ecos de antiguos rezos y secretos olvidados, no había voces persiguiéndola, no había enemigos en las sombras esperando el momento perfecto para clavar la daga. Ahí, nadie susurraba su nombre en medio de la oscuridad, ni lo pronunciaba con la intención de devorar su alma, como si su presencia fuera una amenaza. Nadie la acechaba, no como lo había hecho el mundo antes de que se refugiara entre estos muros.

O quizá, fue el destino.

Porque aquella noche, cometió un error. Se permitió, por un breve y extraño momento, respirar más hondo de lo necesario. Permitió que su cuerpo dejara de estar tenso, que el agotamiento, acumulado por días, semanas, quizás meses, saliera a la superficie. La respiración se le volvió más pausada, menos calculada. Soltó un suspiro involuntario, una exhalación que pareció deshacer la coraza de vigilancia que siempre mantenía sobre sí misma. El templo, con su silenciosa paz, la había engañado por un instante. La falsa sensación de seguridad la había seducido.

Pero la calma traiciona.

Porque al soltar esa tensión, la fragilidad de la quietud se hizo evidente, y con ella, la vulnerabilidad. El sonido de sus pasos resonó con una claridad inesperada en el corredor de piedra, un sonido que no quería escuchar, que ya sabía que no debía permitir. Tal vez fue eso lo que la traicionó, el eco de sus botas al chocar con la piedra, o tal vez fue la forma en que su sombra, por un instante, rompió la penumbra. Un reflejo demasiado marcado, demasiado humano, desbordando el límite entre la oscuridad y la luz tenue de los braseros. Quizás fue el susurro suave de su capa rozando la piedra fría, el roce que alertó a una presencia que ya convivía entre esos muros. O tal vez, simplemente, fue la vibración de su ser, la sutil, casi imperceptible sensación de un ser que no pertenece a la quietud de ese lugar, la que alcanzó a alguien con una sensibilidad inesperada.

Fuera lo que fuera, cuando quiso darse cuenta, ya era tarde.

No estaba sola.

Y Liz la vió.

La piedra del templo era fría incluso bajo sus manos enguantadas, su tacto áspero como si guardara la memoria de incontables inviernos. El aire olía a incienso antiguo, a la leña quemada en los braseros dispersos por los pasillos, a la humedad de los corredores donde la luz apenas llegaba. Para otros, este lugar era un santuario. Para ella, solo era un punto en el mapa, una parada en su interminable sendero.

Kazuo le había concedido cobijo, pero la confianza era un concepto frágil. Habría una confianza establecida, efímera, breve: ella había dejado su rostro y sus cartas al descubierto, al igual que él había dejado entrever parcialmente su naturaleza. Pero ambos parecían moverse con la curiosidad de un animal, o quizá un mutuo silencio respetuoso. Y él tenía razones para ello, pues ella nunca había sido una presencia fácil, nunca había sido alguien que se dejara descifrar sin resistencia.

Por eso, se mantenía en los márgenes.

Como una sombra más entre las columnas, un eco sin voz en los pasillos, se deslizaba en el silencio, calculando cada movimiento. Su presencia era un roce efímero, un parpadeo en la penumbra, un espectro que se negaba a ocupar más espacio del necesario. Sus interacciones con Kazuo eran mínimas, apenas palabras medidas cuando la necesidad las exigía, cuando él buscaba asegurarse de su paradero, cuando la rutina forzaba un cruce de caminos.

Y luego, había alguien más.

No necesitaba mirarla para notar su presencia. Era como si el templo mismo cambiara cuando ella estaba cerca, como si la cadencia del zorro se tornara más relajada, como si su voz adquiriera un matiz diferente, menos cortante, quizá más humano. Había ternura en el aire cuando ellos compartían el mismo espacio, una conexión que no tenía cabida en el mundo al que ella pertenecía.

Ella no preguntó. No miró demasiado. No permitió que la sospecha germinara más de lo necesario en su mente. Pero lo sabía. No había envidia en su percepción, sólo la constatación de un hecho: tenían algo que ella había perdido hace mucho, algo que quizá nunca había tenido del todo.

Es por ello que evitaba los encuentros, se deslizaba entre las horas en las que el templo estaba más transitado y elegía los momentos en que la penumbra era su única compañía. Encontraba refugio en los rincones donde la luz no se atrevía a adentrarse, donde podía existir sin ser percibida. Y, durante un tiempo, aquello fue suficiente… Hasta que dejó de serlo.

Quizá fue la fatiga.

Las noches habían sido largas, y su búsqueda no daba frutos. Cada día que pasaba en aquel lugar se sentía como una demora, una pausa que no podía permitirse, pero que su cuerpo comenzaba a exigirle sin clemencia. Quizá el único resultado tangible de su esfuerzo eran páginas y páginas de su propio puño y letra, desbordando su caligrafía apretada con fragmentos de conocimiento, hipótesis garabateadas entre líneas, retazos de ideas que parecían desvanecerse antes de poder concretarse. Objetos dispersos y ocultos con recelo, protegidos de la vista común como si el mero acto de exponerlos los volviera vulnerables. Infinitas mañanas pasadas frente a una mesa de piedra, con la mirada fija en pergaminos extendidos, sus dedos tamborileando en la superficie en un ritmo inconstante, como si esperara que el simple contacto le revelara la respuesta que aún no tenía.

Quizá fue la comodidad traicionera.

El templo, con su quietud reverente, sus braseros encendidos y el aire impregnado de una fragancia a incienso y antigüedad, no era el páramo helado y hostil que se había convertido en su hogar por tanto tiempo. Ahí, en esos muros de piedra maciza que resonaban con ecos de antiguos rezos y secretos olvidados, no había voces persiguiéndola, no había enemigos en las sombras esperando el momento perfecto para clavar la daga. Ahí, nadie susurraba su nombre en medio de la oscuridad, ni lo pronunciaba con la intención de devorar su alma, como si su presencia fuera una amenaza. Nadie la acechaba, no como lo había hecho el mundo antes de que se refugiara entre estos muros.

O quizá, fue el destino.

Porque aquella noche, cometió un error. Se permitió, por un breve y extraño momento, respirar más hondo de lo necesario. Permitió que su cuerpo dejara de estar tenso, que el agotamiento, acumulado por días, semanas, quizás meses, saliera a la superficie. La respiración se le volvió más pausada, menos calculada. Soltó un suspiro involuntario, una exhalación que pareció deshacer la coraza de vigilancia que siempre mantenía sobre sí misma. El templo, con su silenciosa paz, la había engañado por un instante. La falsa sensación de seguridad la había seducido.

Pero la calma traiciona.

Porque al soltar esa tensión, la fragilidad de la quietud se hizo evidente, y con ella, la vulnerabilidad. El sonido de sus pasos resonó con una claridad inesperada en el corredor de piedra, un sonido que no quería escuchar, que ya sabía que no debía permitir. Tal vez fue eso lo que la traicionó, el eco de sus botas al chocar con la piedra, o tal vez fue la forma en que su sombra, por un instante, rompió la penumbra. Un reflejo demasiado marcado, demasiado humano, desbordando el límite entre la oscuridad y la luz tenue de los braseros. Quizás fue el susurro suave de su capa rozando la piedra fría, el roce que alertó a una presencia que ya convivía entre esos muros. O tal vez, simplemente, fue la vibración de su ser, la sutil, casi imperceptible sensación de un ser que no pertenece a la quietud de ese lugar, la que alcanzó a alguien con una sensibilidad inesperada.

Fuera lo que fuera, cuando quiso darse cuenta, ya era tarde.

No estaba sola.

Y Liz la vió.

〈 Starter para [Liz_bloodFlame] ♡ 〉

La piedra del templo era fría incluso bajo sus manos enguantadas, su tacto áspero como si guardara la memoria de incontables inviernos. El aire olía a incienso antiguo, a la leña quemada en los braseros dispersos por los pasillos, a la humedad de los corredores donde la luz apenas llegaba. Para otros, este lugar era un santuario. Para ella, solo era un punto en el mapa, una parada en su interminable sendero.

Kazuo le había concedido cobijo, pero la confianza era un concepto frágil. Habría una confianza establecida, efímera, breve: ella había dejado su rostro y sus cartas al descubierto, al igual que él había dejado entrever parcialmente su naturaleza. Pero ambos parecían moverse con la curiosidad de un animal, o quizá un mutuo silencio respetuoso. Y él tenía razones para ello, pues ella nunca había sido una presencia fácil, nunca había sido alguien que se dejara descifrar sin resistencia.

Por eso, se mantenía en los márgenes.

Como una sombra más entre las columnas, un eco sin voz en los pasillos, se deslizaba en el silencio, calculando cada movimiento. Su presencia era un roce efímero, un parpadeo en la penumbra, un espectro que se negaba a ocupar más espacio del necesario. Sus interacciones con Kazuo eran mínimas, apenas palabras medidas cuando la necesidad las exigía, cuando él buscaba asegurarse de su paradero, cuando la rutina forzaba un cruce de caminos.

Y luego, había alguien más.

No necesitaba mirarla para notar su presencia. Era como si el templo mismo cambiara cuando ella estaba cerca, como si la cadencia del zorro se tornara más relajada, como si su voz adquiriera un matiz diferente, menos cortante, quizá más humano. Había ternura en el aire cuando ellos compartían el mismo espacio, una conexión que no tenía cabida en el mundo al que ella pertenecía.

Ella no preguntó. No miró demasiado. No permitió que la sospecha germinara más de lo necesario en su mente. Pero lo sabía. No había envidia en su percepción, sólo la constatación de un hecho: tenían algo que ella había perdido hace mucho, algo que quizá nunca había tenido del todo.

Es por ello que evitaba los encuentros, se deslizaba entre las horas en las que el templo estaba más transitado y elegía los momentos en que la penumbra era su única compañía. Encontraba refugio en los rincones donde la luz no se atrevía a adentrarse, donde podía existir sin ser percibida. Y, durante un tiempo, aquello fue suficiente… Hasta que dejó de serlo.

Quizá fue la fatiga.

Las noches habían sido largas, y su búsqueda no daba frutos. Cada día que pasaba en aquel lugar se sentía como una demora, una pausa que no podía permitirse, pero que su cuerpo comenzaba a exigirle sin clemencia. Quizá el único resultado tangible de su esfuerzo eran páginas y páginas de su propio puño y letra, desbordando su caligrafía apretada con fragmentos de conocimiento, hipótesis garabateadas entre líneas, retazos de ideas que parecían desvanecerse antes de poder concretarse. Objetos dispersos y ocultos con recelo, protegidos de la vista común como si el mero acto de exponerlos los volviera vulnerables. Infinitas mañanas pasadas frente a una mesa de piedra, con la mirada fija en pergaminos extendidos, sus dedos tamborileando en la superficie en un ritmo inconstante, como si esperara que el simple contacto le revelara la respuesta que aún no tenía.

Quizá fue la comodidad traicionera.

El templo, con su quietud reverente, sus braseros encendidos y el aire impregnado de una fragancia a incienso y antigüedad, no era el páramo helado y hostil que se había convertido en su hogar por tanto tiempo. Ahí, en esos muros de piedra maciza que resonaban con ecos de antiguos rezos y secretos olvidados, no había voces persiguiéndola, no había enemigos en las sombras esperando el momento perfecto para clavar la daga. Ahí, nadie susurraba su nombre en medio de la oscuridad, ni lo pronunciaba con la intención de devorar su alma, como si su presencia fuera una amenaza. Nadie la acechaba, no como lo había hecho el mundo antes de que se refugiara entre estos muros.

O quizá, fue el destino.

Porque aquella noche, cometió un error. Se permitió, por un breve y extraño momento, respirar más hondo de lo necesario. Permitió que su cuerpo dejara de estar tenso, que el agotamiento, acumulado por días, semanas, quizás meses, saliera a la superficie. La respiración se le volvió más pausada, menos calculada. Soltó un suspiro involuntario, una exhalación que pareció deshacer la coraza de vigilancia que siempre mantenía sobre sí misma. El templo, con su silenciosa paz, la había engañado por un instante. La falsa sensación de seguridad la había seducido.

Pero la calma traiciona.

Porque al soltar esa tensión, la fragilidad de la quietud se hizo evidente, y con ella, la vulnerabilidad. El sonido de sus pasos resonó con una claridad inesperada en el corredor de piedra, un sonido que no quería escuchar, que ya sabía que no debía permitir. Tal vez fue eso lo que la traicionó, el eco de sus botas al chocar con la piedra, o tal vez fue la forma en que su sombra, por un instante, rompió la penumbra. Un reflejo demasiado marcado, demasiado humano, desbordando el límite entre la oscuridad y la luz tenue de los braseros. Quizás fue el susurro suave de su capa rozando la piedra fría, el roce que alertó a una presencia que ya convivía entre esos muros. O tal vez, simplemente, fue la vibración de su ser, la sutil, casi imperceptible sensación de un ser que no pertenece a la quietud de ese lugar, la que alcanzó a alguien con una sensibilidad inesperada.

Fuera lo que fuera, cuando quiso darse cuenta, ya era tarde.

No estaba sola.

Y Liz la vió.

Tipo

Individual

Líneas

1

Estado

Terminado