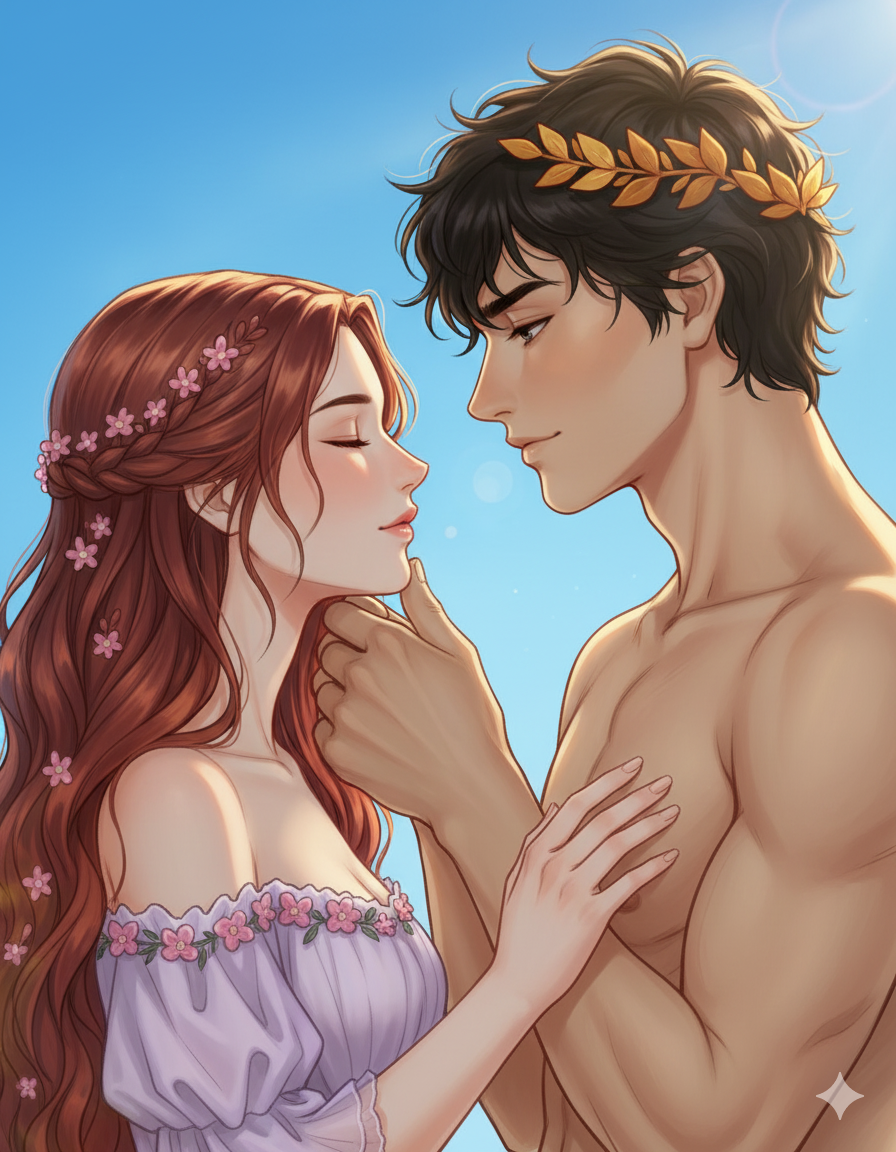

"El primer paso de Zagreus en la luz" (todos son recuerdos de ella)

El aire, espeso y enrarecido por siglos de sombra, se disolvió con el primer suspiro de la madre. Perséfone, en su eterno silencio entre la luz y la oscuridad, sintió la pulsación de su hijo a su lado. Zagreus, el joven dios nacido del inframundo, caminaba a su lado como quien se enfrenta a lo inexplorado, sin temor ni duda, pero con esa curiosidad contenida propia de quien tiene el peso de ser el hijo de dos mundos.

Salieron del palacio donde la oscuridad se dilataba en columnas de mármol negro, y el aire se volvió más ligero a medida que ascendían. Perséfone, serena y firme, no habló, pero su presencia era suficiente. Cada paso suyo era un acto de realeza tranquila, la seguridad de quien conoce el curso del mundo, de quien lo ve florecer y marchitarse en la misma respiración. Su hija, como testigo de los muertos, llevaba consigo la marca de lo eterno, y su hijo, como sangre de su misma carne, llevaba ya en su pecho la promesa de su destino.

Zagreus, joven y despierto, no sentía el desconcierto que los hombres sentirían al estar fuera del Inframundo. Era un dios, y el mundo era suyo por derecho. Lo caminaba como quien se sabe parte de un ciclo sin fin. Pero todo a su alrededor era nuevo: la luz del sol le bañaba la piel, una luz que no conocía más allá de las sombras, y el viento, cargado con los aromas del mundo de los vivos, le erizaba los sentidos. El canto de los pájaros lo hizo detenerse un momento, pues sonaba distinto al eco muerto de las almas, como una vibración irrepetible, de esas que surgen solo en el tiempo.

Perséfone no se volvió. Ella lo había visto nacer, pero no había esperado que su hijo sintiera el peso del mundo en ese instante. Ya lo había sentido ella, en su juventud, cuando abandonó la tierra de los dioses para unirse a Hades. Sabía lo que el sol podía hacer, cómo la luz invade cada rincón de la memoria, despertando recuerdos que dormían profundamente.

Y en ese momento, la joven divinidad miró a su madre. No era una mirada de súplica ni de pregunta. Era simplemente un cruce de miradas entre ellos, un reconocimiento tácito de todo lo que el uno significaba para el otro. No hacía falta nada más. No hacía falta hablar.

Caminaron sin prisa entre los vivos, y los caminos se llenaron de cosas nuevas para él: una anciana que se aferraba a la imagen de su hijo fallecido, los niños que reían sin miedo, las flores que brotaban de la tierra, humildes pero hermosas. Perséfone caminaba por entre ellos, en un suave equilibrio, como si ella misma aún estuviera en la franja entre lo vivo y lo muerto. Y su hijo la seguía, observando, aprendiendo, sin el peso de las palabras.

Un hombre en el mercado, al ver a Perséfone, la reconoció y se arrodilló sin decir palabra. A su lado, Zagreus lo observó con una calma feroz. No necesitaba preguntar quién era él. Sabía que su madre había sido reina aquí, en la luz del mundo que tanto amaba y tanto odiaba, un lugar donde la vida nunca había sido tan fácil. La gente le temía, le deseaba y la veneraba, sin comprender del todo su origen ni el precio de su amor.

Sin embargo, el hijo no era como ella. Aunque su esencia venía del mismo reino que su madre había abrazado, su forma, su paso por el mundo, era diferente. La luz no le quemaba, pero no era ella quien le llamaba; en él, el aire de los vivos se volvía una melodía extraña, una que ni siquiera su madre podría comprender completamente. Él estaba destinado a ser algo distinto.

Al final de ese primer día, cuando el sol se retiró por detrás de las montañas y el cielo tomó un tono violeta, Perséfone posó su mirada en Zagreus. No era una mirada de aprobación o consuelo. No había necesidad de tales gestos. Era una mirada de conocimiento, de esa sabiduría ancestral que sólo puede venir de quien ha estado entre dos mundos y los ha dominado.

Zagreus, sin apartar los ojos de su madre, supo lo que había aprendido, y lo que aún debía aprender. Ese paso entre los vivos no era más que el principio de un viaje mucho más largo, uno donde la luz y la oscuridad se entrelazarían constantemente, desdibujando los límites de lo que era, lo que sería y lo que podría ser.

El regreso fue igual de callado. Perséfone no necesitaba mirar atrás, pues sabía que su hijo nunca dejaría de caminar, ni de aprender, ni de descubrir su lugar en el vasto e implacable círculo del destino.

"El primer paso de Zagreus en la luz" (todos son recuerdos de ella)

El aire, espeso y enrarecido por siglos de sombra, se disolvió con el primer suspiro de la madre. Perséfone, en su eterno silencio entre la luz y la oscuridad, sintió la pulsación de su hijo a su lado. Zagreus, el joven dios nacido del inframundo, caminaba a su lado como quien se enfrenta a lo inexplorado, sin temor ni duda, pero con esa curiosidad contenida propia de quien tiene el peso de ser el hijo de dos mundos.

Salieron del palacio donde la oscuridad se dilataba en columnas de mármol negro, y el aire se volvió más ligero a medida que ascendían. Perséfone, serena y firme, no habló, pero su presencia era suficiente. Cada paso suyo era un acto de realeza tranquila, la seguridad de quien conoce el curso del mundo, de quien lo ve florecer y marchitarse en la misma respiración. Su hija, como testigo de los muertos, llevaba consigo la marca de lo eterno, y su hijo, como sangre de su misma carne, llevaba ya en su pecho la promesa de su destino.

Zagreus, joven y despierto, no sentía el desconcierto que los hombres sentirían al estar fuera del Inframundo. Era un dios, y el mundo era suyo por derecho. Lo caminaba como quien se sabe parte de un ciclo sin fin. Pero todo a su alrededor era nuevo: la luz del sol le bañaba la piel, una luz que no conocía más allá de las sombras, y el viento, cargado con los aromas del mundo de los vivos, le erizaba los sentidos. El canto de los pájaros lo hizo detenerse un momento, pues sonaba distinto al eco muerto de las almas, como una vibración irrepetible, de esas que surgen solo en el tiempo.

Perséfone no se volvió. Ella lo había visto nacer, pero no había esperado que su hijo sintiera el peso del mundo en ese instante. Ya lo había sentido ella, en su juventud, cuando abandonó la tierra de los dioses para unirse a Hades. Sabía lo que el sol podía hacer, cómo la luz invade cada rincón de la memoria, despertando recuerdos que dormían profundamente.

Y en ese momento, la joven divinidad miró a su madre. No era una mirada de súplica ni de pregunta. Era simplemente un cruce de miradas entre ellos, un reconocimiento tácito de todo lo que el uno significaba para el otro. No hacía falta nada más. No hacía falta hablar.

Caminaron sin prisa entre los vivos, y los caminos se llenaron de cosas nuevas para él: una anciana que se aferraba a la imagen de su hijo fallecido, los niños que reían sin miedo, las flores que brotaban de la tierra, humildes pero hermosas. Perséfone caminaba por entre ellos, en un suave equilibrio, como si ella misma aún estuviera en la franja entre lo vivo y lo muerto. Y su hijo la seguía, observando, aprendiendo, sin el peso de las palabras.

Un hombre en el mercado, al ver a Perséfone, la reconoció y se arrodilló sin decir palabra. A su lado, Zagreus lo observó con una calma feroz. No necesitaba preguntar quién era él. Sabía que su madre había sido reina aquí, en la luz del mundo que tanto amaba y tanto odiaba, un lugar donde la vida nunca había sido tan fácil. La gente le temía, le deseaba y la veneraba, sin comprender del todo su origen ni el precio de su amor.

Sin embargo, el hijo no era como ella. Aunque su esencia venía del mismo reino que su madre había abrazado, su forma, su paso por el mundo, era diferente. La luz no le quemaba, pero no era ella quien le llamaba; en él, el aire de los vivos se volvía una melodía extraña, una que ni siquiera su madre podría comprender completamente. Él estaba destinado a ser algo distinto.

Al final de ese primer día, cuando el sol se retiró por detrás de las montañas y el cielo tomó un tono violeta, Perséfone posó su mirada en Zagreus. No era una mirada de aprobación o consuelo. No había necesidad de tales gestos. Era una mirada de conocimiento, de esa sabiduría ancestral que sólo puede venir de quien ha estado entre dos mundos y los ha dominado.

Zagreus, sin apartar los ojos de su madre, supo lo que había aprendido, y lo que aún debía aprender. Ese paso entre los vivos no era más que el principio de un viaje mucho más largo, uno donde la luz y la oscuridad se entrelazarían constantemente, desdibujando los límites de lo que era, lo que sería y lo que podría ser.

El regreso fue igual de callado. Perséfone no necesitaba mirar atrás, pues sabía que su hijo nunca dejaría de caminar, ni de aprender, ni de descubrir su lugar en el vasto e implacable círculo del destino.