La habitación estaba en penumbra, pero el verdadero abismo no estaba en la oscuridad del lugar, sino en los ojos de él.

Seguía sentado, rígido, como si aún llevara el uniforme invisible de la guerra. Sus manos temblaban apoyadas sobre las rodillas, y su respiración era irregular, entrecortada por recuerdos que no pedían permiso para volver. No lloraba con suavidad, lloraba con rabia, con culpa. Como si cada lágrima fuera una traición a los que no regresaron.

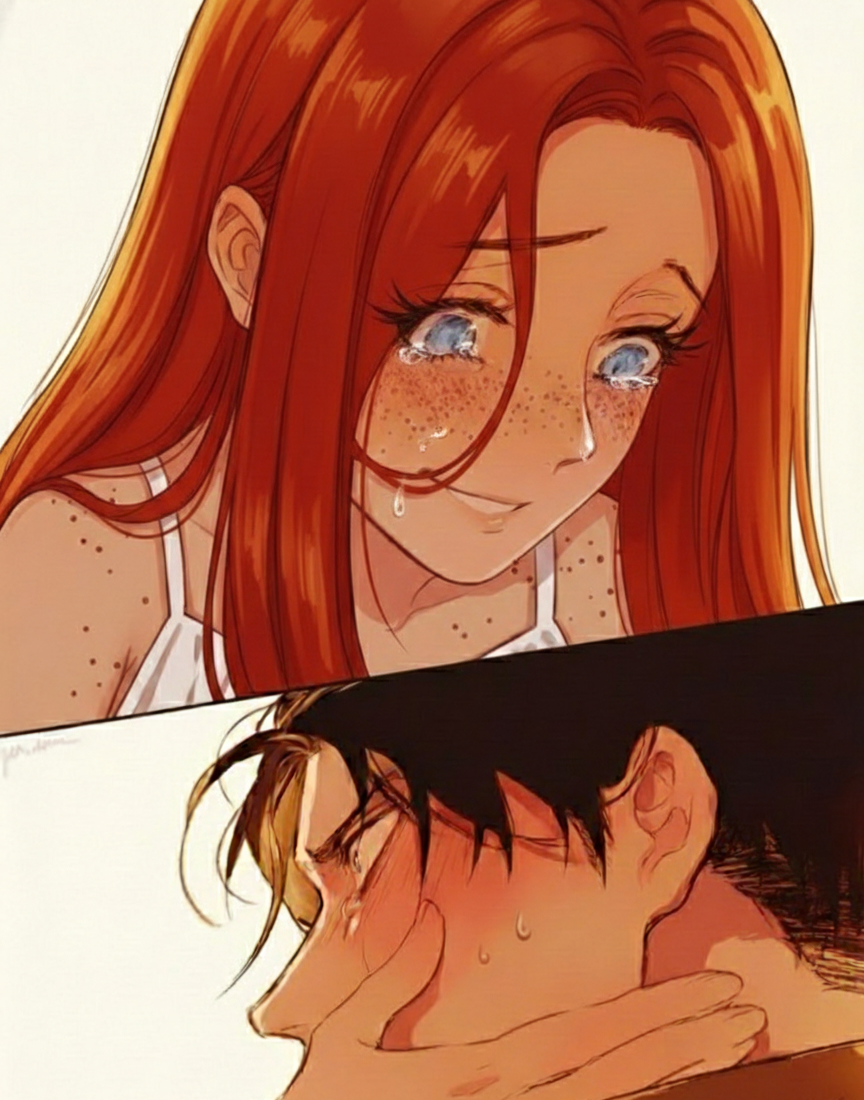

Nymera lo observó en silencio. Había visto ese quiebre antes. Ese punto exacto en el que un alma deja de resistir y empieza a desmoronarse desde dentro. Él ya no estaba peleando en el campo de batalla… estaba peleando contra sí mismo.

Se acercó despacio, como si caminar sobre el aire fuera menos invasivo que pisar el suelo. Cuando se arrodilló frente a él, pudo sentir el peso que lo rodeaba, denso, casi asfixiante.

Con manos firmes pero delicadas, sostuvo su rostro. Él intentó apartar la mirada, avergonzado. Pero ella no lo permitió.

— Mírame —susurró, sin dureza, sin dejar espacio para escapar. Entonces él hizo caso.

Las grietas...

No eran metáforas, eran fracturas abiertas en su esencia, surcos profundos llenos de culpa, de gritos no pronunciados, de nombres que él repetía en silencio cada noche. Había partes de él que se estaban desmoronando sin que nadie lo notara.

Nymera cerró los ojos. Y tomó el dolor, no fue un intercambio suave. Fue brutal.

El primer recuerdo la golpeó con la fuerza de una explosión. Sintió el retroceso del arma en sus propias manos, el calor de la pólvora, el instante exacto en que una vida se apagaba frente a ella. Su cuerpo se tensó.

El segundo la hizo jadear. Un compañero cayendo. Un grito que no llegó a tiempo. La mirada de alguien que confiaba en él… y que murió creyendo que todo estaría bien.

El peso era insoportable, su respiración se quebró. Sus dedos se aferraron con más fuerza al rostro del soldado mientras su propia alma comenzaba a resquebrajarse. Cada grieta que sanaba en él se abría en ella como una herida viva. Pero no se apartó. No lo soltó.

En él, el cambio fue inmediato y devastadoramente suave. El temblor disminuyó. La presión en su pecho se disipó. Los recuerdos dejaron de arañarlo con la misma violencia. El horror perdió nitidez, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las grietas empezaron a cerrarse.

En Nymera, comenzaron a abrirse. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa. Luego otra. No eran delicadas, eran pesadas, densas, cargadas con memorias que nunca le pertenecieron… pero que ahora la habitaban.

Él la miró, confundido, pero libre por fin.

Ella le devolvió la mirada, y en sus ojos ya no había solo luz. Había tormenta. Había guerra. Había muerte. Aun así, sonrió.

Apoyó su frente contra la de él, aunque su cuerpo temblaba apenas perceptible. Su voz salió más baja de lo normal.

— No llores más… —murmuró, limpiando con el pulgar la última lágrima que quedaba en su mejilla —He curado las grietas de tu corazón. Todas. Incluso las que te estaban consumiendo en silencio —Tragó saliva, como si el dolor tuviera peso físico.

— Ya no tienes que cargar con ellos… ahora lo hago yo —Sus hombros se encorvaron apenas, como si algo invisible se hubiera posado sobre su espalda —Mi existencia es esto… absorber lo que te destroza, sostener tus muertos, guardar tus disparos en mi pecho. Convertir tu oscuridad en luz… aunque esa luz me queme por dentro —Su respiración vaciló apenas, sintiendo cómo los ecos comenzaban a instalarse en su interior. El ruido. El humo. Los nombres que no eran suyos. Se quedó allí un momento más, sosteniéndose en silencio, mientras algo dentro de ella se agrietaba con un sonido que nadie más pudo escuchar.

Pero no se quejó.

Nunca lo hacía.